商品を撮影しているときに、高さの低い折りたたみ机を使っていましたが、ついに限界が来てしまいました…。

幅がせまくていつも影が写りこむ → 画像編集に時間がかかる

ローアングル撮影は体勢がツラい → 足腰が悲鳴を上げる

皆さんもこんな困った経験はないでしょうか?

そんな悩みが積もり積もったので、作業効率を劇的に改善できるデスクを探していたところ、神アイテムを発見しました!

GTPLAYER GTS111 電動昇降機付きローデスク

幅が「110cm」と長い上に、高さが「44~70cm」と調整できるので作業台として最適。

しかもかなり安い!

即ポチで実際に購入したので、組み立てや使用感をレビューしました。

さらに他社との性能比較表もありますので、

PCデスクや作業台を探している方は、ぜひ参考にしてみてください。

では一緒に見ていきましょう!

総評

毎度、いまいちな点をたくさん上げることで有名な私ですが、今回は良い点が多くて困りました…。

この値段でこのクオリティは、正直「95点」と言うしかありません!!

開封したときは部品点数が多くて「ぎゃー!」となりましたが、いざ組み立ててみると、一時間もあれば楽勝でした。

しかし、「机」と「足」を別々で組み立てる必要があるので、作業スペースが製品サイズの2倍必要です。そこだけは注意が必要です!

次に、実際に使ってみた感想をお伝えします。

昇降の操作

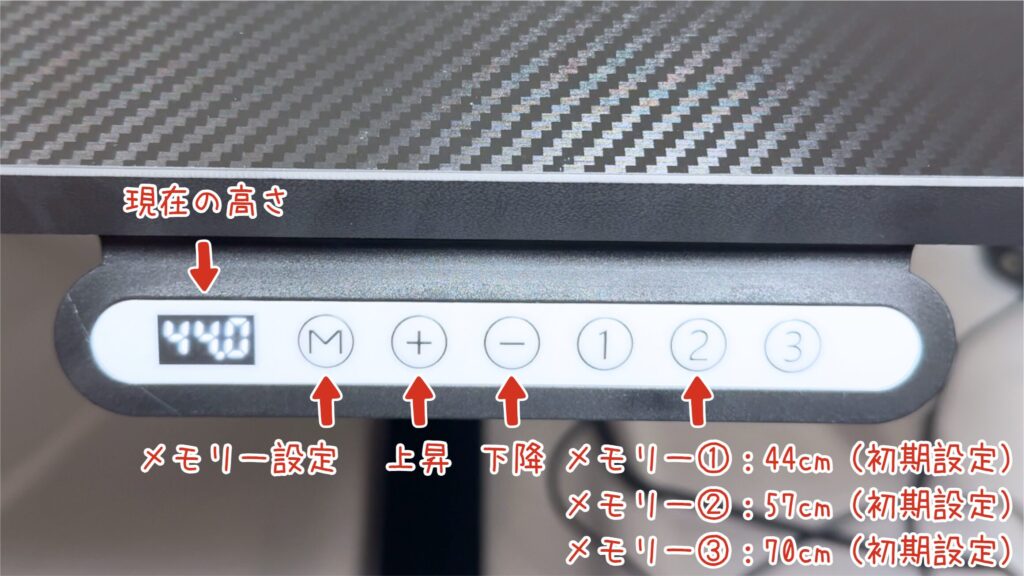

操作パネルのレイアウトは、以下のようになっています。

+とーボタンを長押しすると、昇降するようになっています。

本製品にはメモリー機能が搭載されており、高さを「3つ」まで保存することが可能です。

頻繁に高さを変更する方にとっては便利な機能です。

メモリーの保存方法は、以下のとおりです。簡単!

昇降速度

安い商品なので遅いのかなーと思っていましたが、かなり速いです。

44cm(最低)から70cm(最高)まで約20秒程度

昇降時の動作音

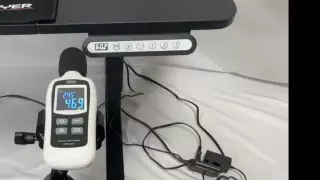

騒音計で昇降時のノイズを測定しました。

数値だけではわからないと思いますので、ざっくりとした比較図を用意しました。

NASより静か!!静まり返った夜中に使用しても問題なさそうです。

下降時の安全機能

段ボールをはさみこんで試してみました。

正常に機能してそうです。

しかし過信は禁物で、がっちりとした物体は感知しますが、指などの小さなモノを挟んだ場合は感知しない可能性がありますので、昇降の操作は十分に注意してください。

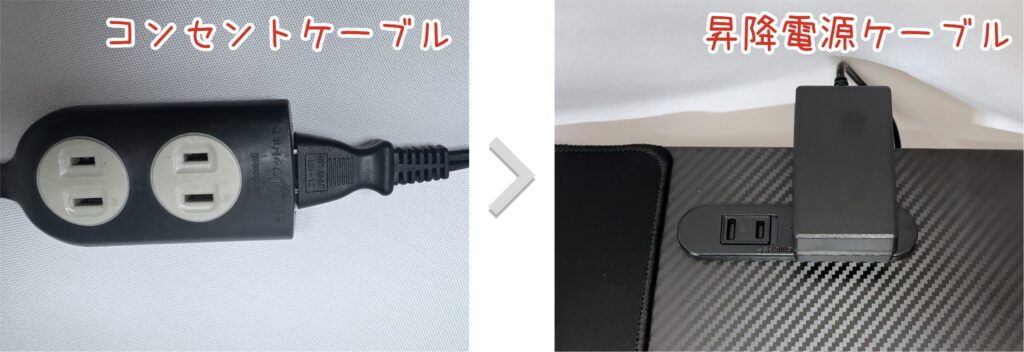

コンセント2口

コンセントなんて何個あっても困らないので、助かります。

他社製品には「USBポート」が搭載の製品もありますが、急速充電に対応していないことが多いため、シンプルなコンセントが最強です。

USB急速充電器のおすすめ商品もレビューしていますので、よろしければご一読ください。

ヘッドホンフック

ヘッドホンは置くところに困るので、フックの存在が非常にありがたいです。

4か所のうち2か所に設置でき、さらに簡単に取り外せるので、いつでもレイアウト変更が可能です。

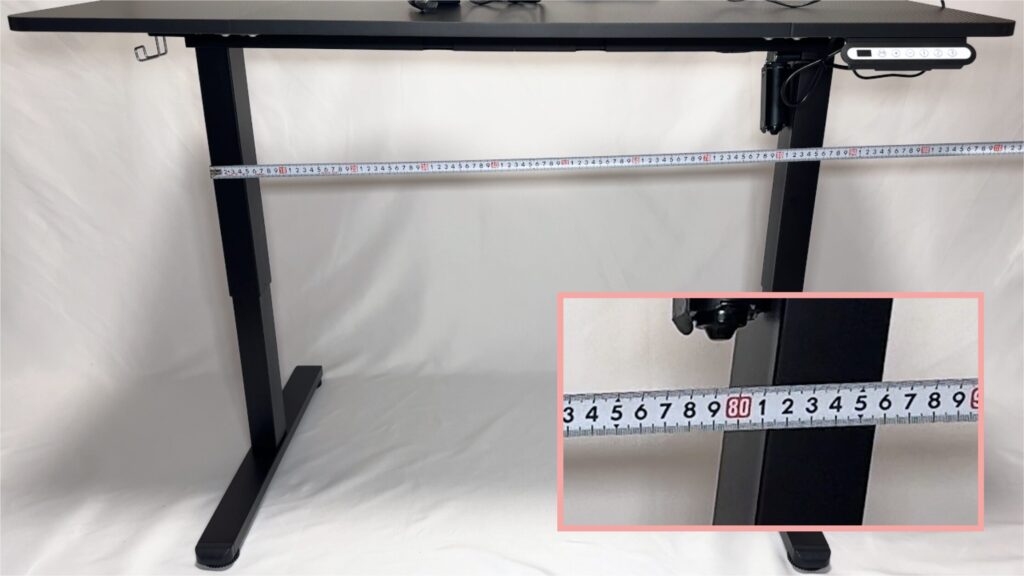

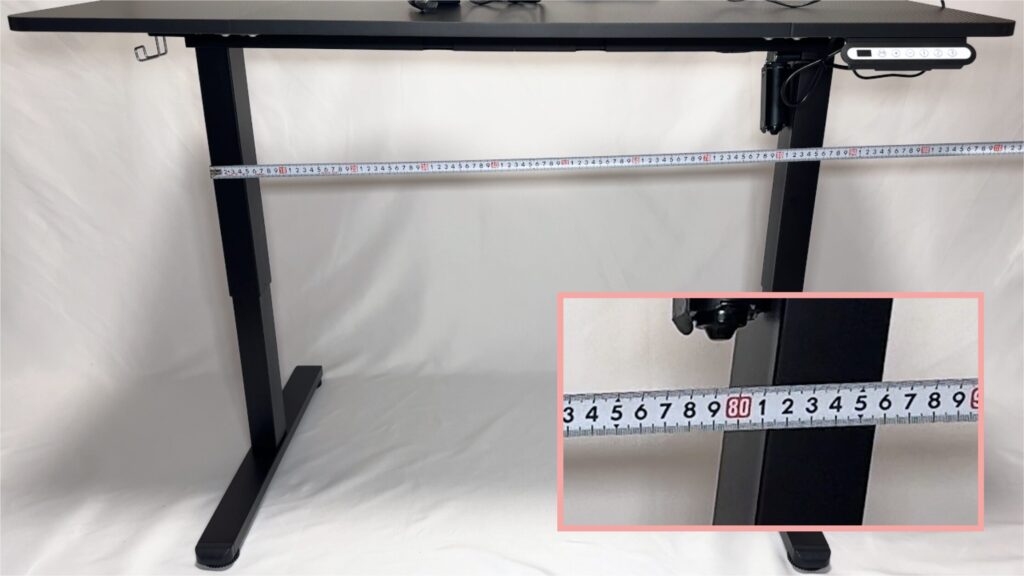

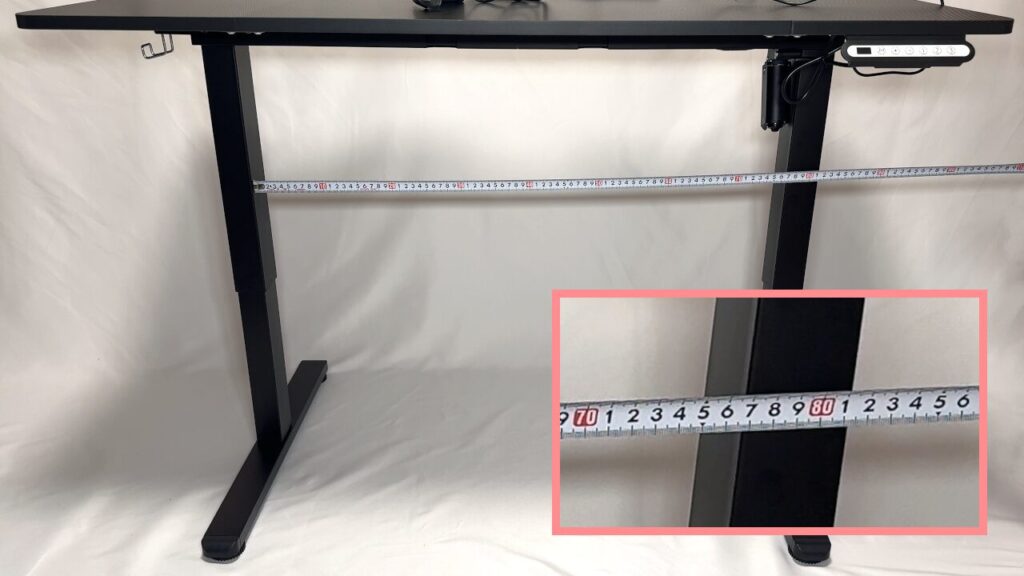

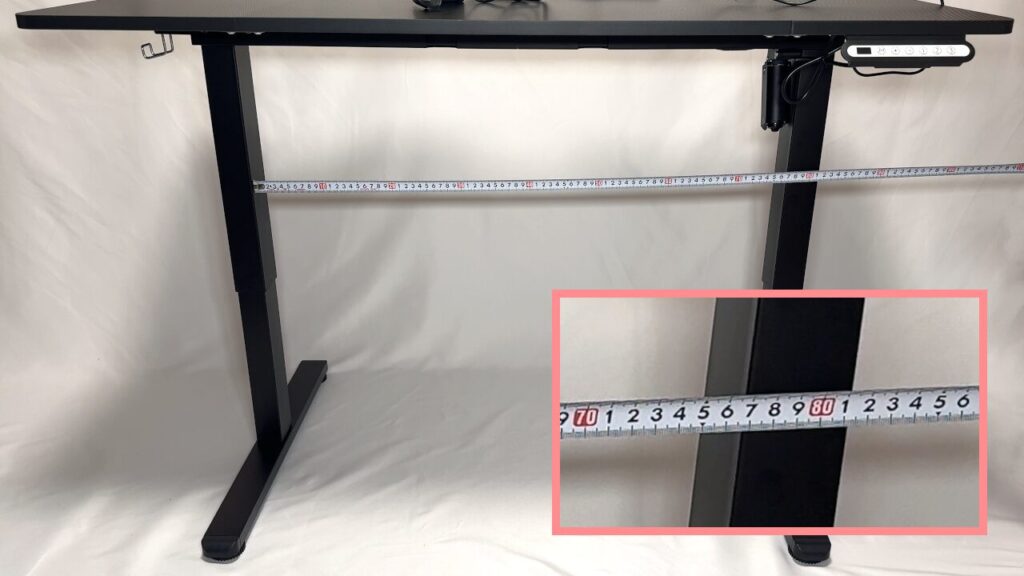

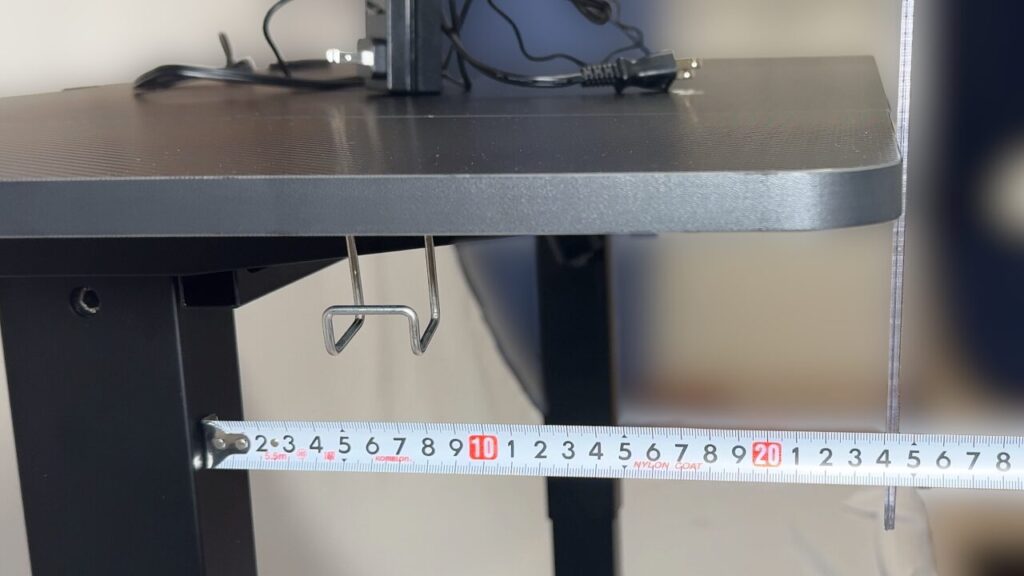

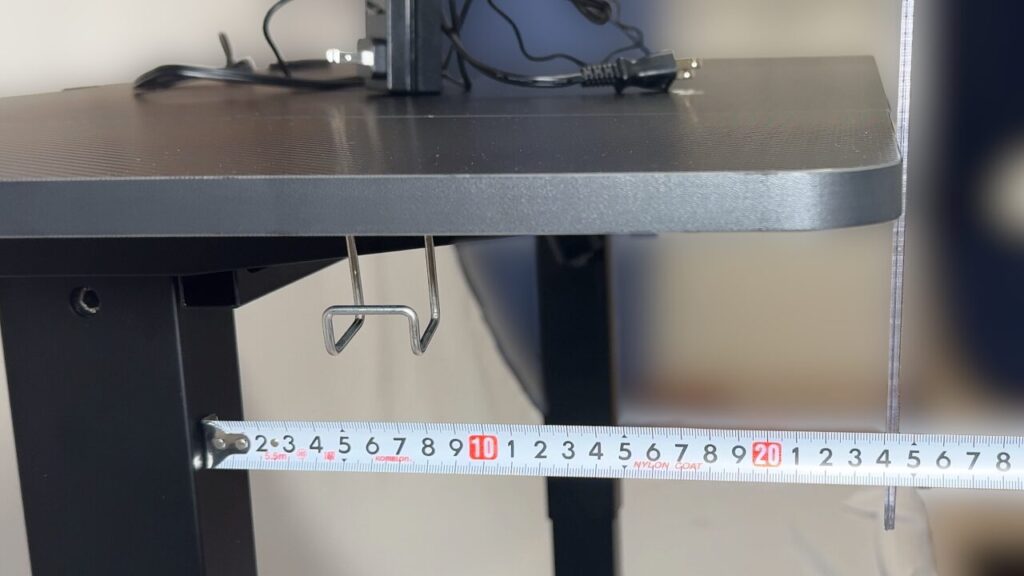

その他寸法関係

公式の情報には記載されていない寸法を測定しました。レイアウト検討の参考にしてください。

※画像をクリックすると、拡大します。

脚間(内):77cm

脚間(外):86cm

脚-天板前:24cm

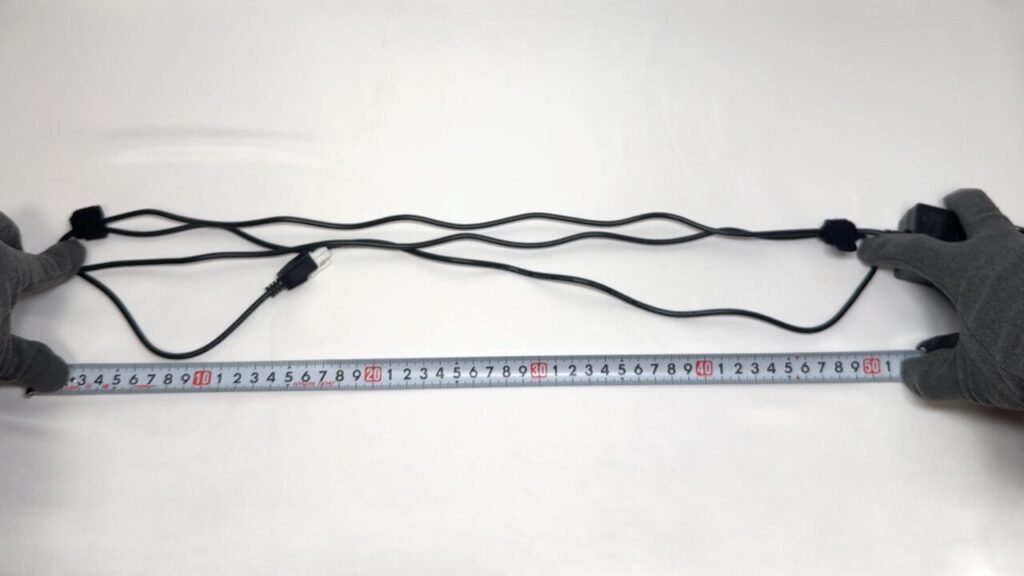

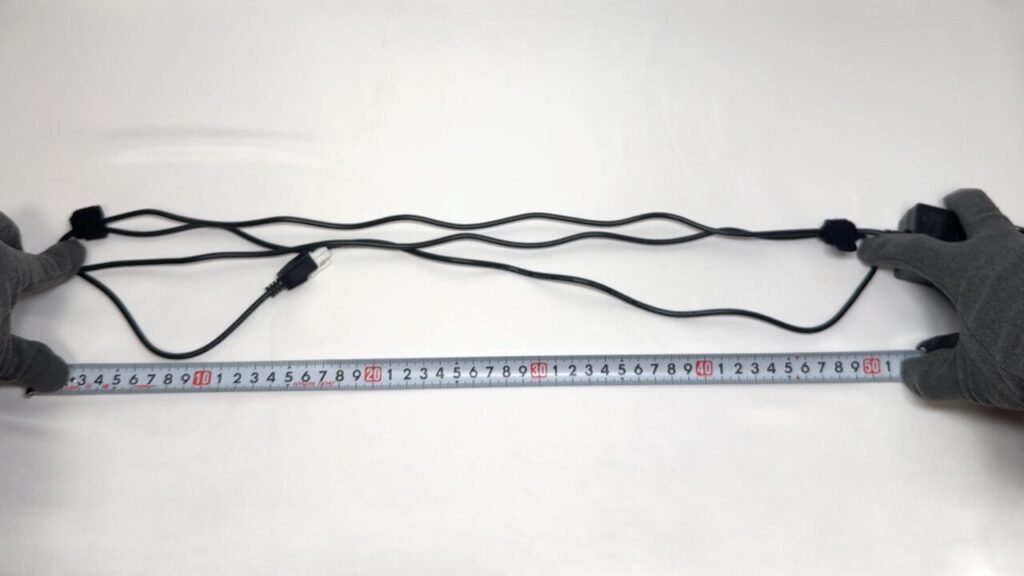

また、ケーブル類の長さはこちらです。

昇降電源:約1.8m

2口コンセント:約1.8cm

かなりコスパの高い良い商品なので、ゲーミングだけじゃなく、学習机や作業台にぜひ検討してみてください!

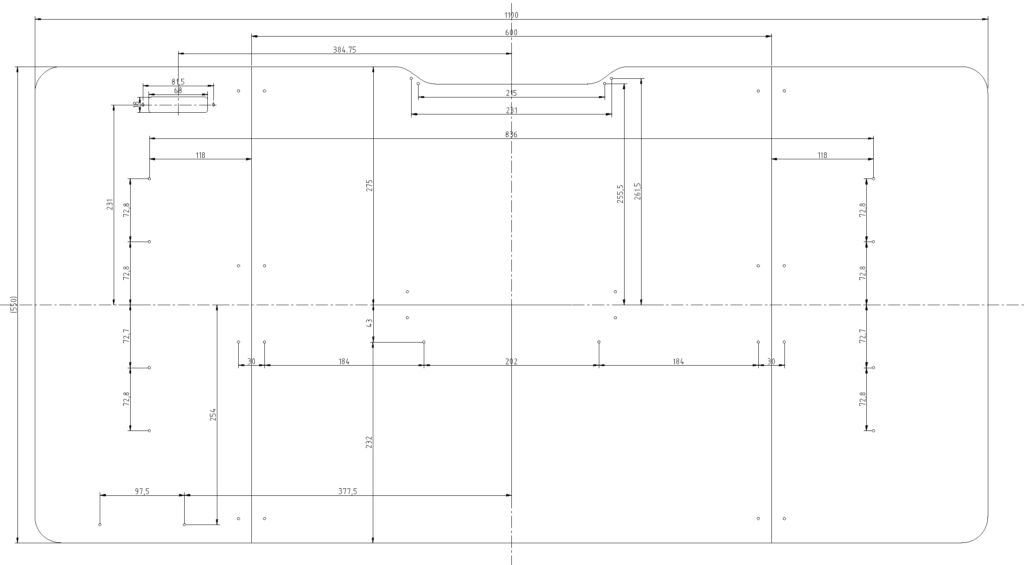

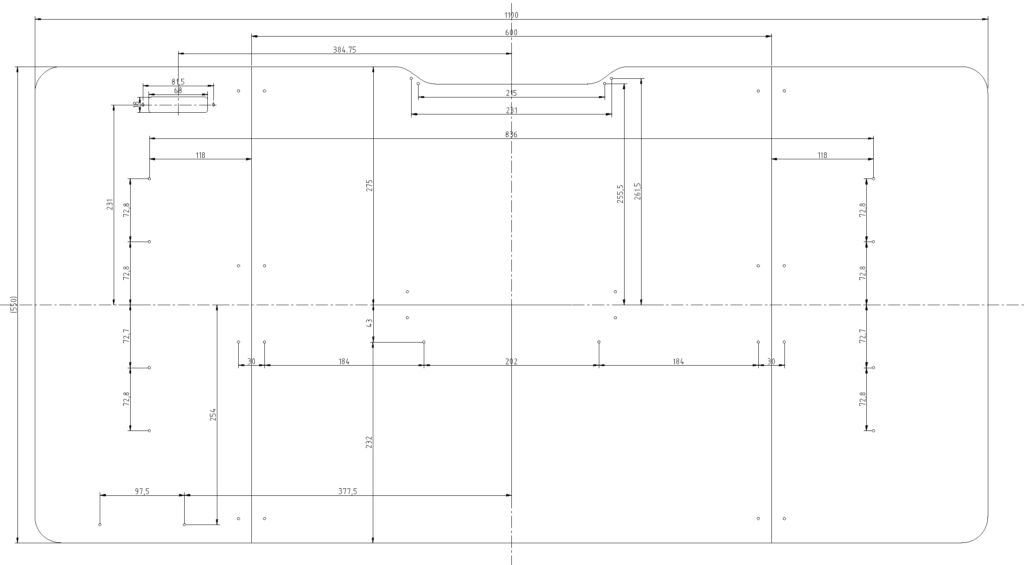

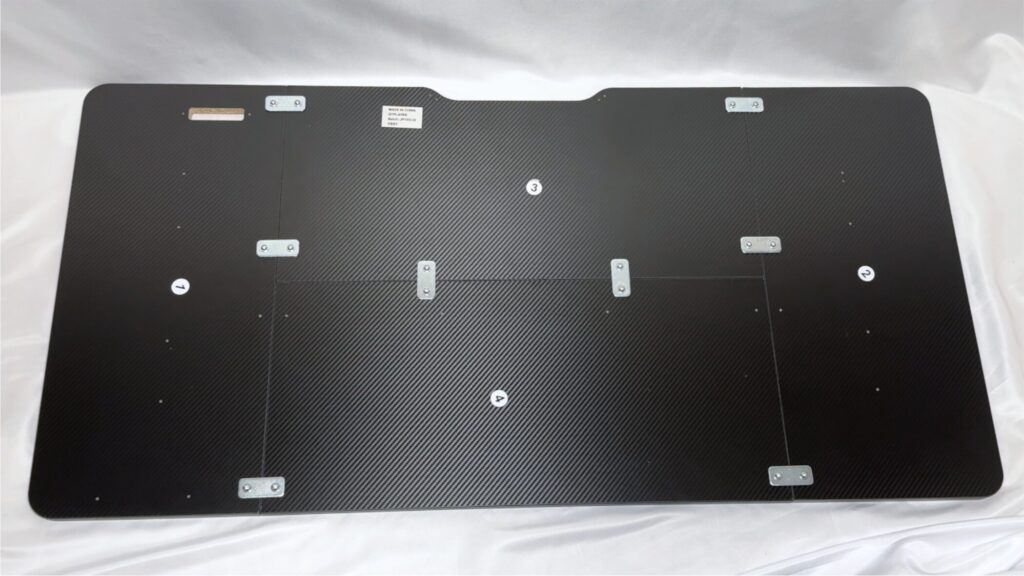

天板図面

本製品は天板が分割されているため、つなぎ目が発生します。付属のマットを引けば見た目を隠せますが、どうしても気になる方はDIY(自作)する必要があります。

自分で測定した図面データを置いておきますので、ぜひチャレンジしてみてください!

ご自身でDXFファイルの寸法を測定したい場合は、「Autodesk」のビューアが無償なのでオススメです。

オフラインで作業する場合:DWG TrueView

オンラインで作業する場合:Autodesk Viewer

性能比較表

他社製品のローテーブルの性能や価格を比較しました。

| 商品 | GTS-111 (GT PLAYER) 読み込み中... | HAD24-0523 (Alebert) 読み込み中... | BHD-1400FAT2-BK 【天板のみ】 (Bauhutte) 読み込み中... | BHD-1400FAL-BK 【脚部のみ】 (Bauhutte) 読み込み中... |

|---|---|---|---|---|

| カラーバリエーション | カーボンブラック カーボンホワイト | カーボンブラック | ブラック | |

| 価格 | 15,800円 | 15,980円 | 天板:24,000円 | 脚部:58,200円 |

| 天板サイズ | 110x55x1.5cm | 120x60x1.5cm | 140x70x2.5cm | |

| テーブル高さ | 44~70cm | 47~71cm | 40~73cm | |

| 重量 | 14kg | 17.7kg | 20kg | |

| 耐荷重 | 80kg | 50kg | 85kg | |

| 電動昇降 | ||||

| 昇降速度 | 38mm/s | 10mm/s | 38mm/s | |

| 昇降騒音 | 48 dB | 55 dB | 47 dB | |

| テーブル高さ保存機能 | 3つまで | 4つまで | 4つまで | |

| 障害物検知機能 | ||||

| コンセント | ACコンセント 2口 | - | - | |

| ヘッドホンフック | - | |||

| ドリンクホルダー | - | - | ||

| ケーブルホルダー | - | |||

電動ローデスクの中では「GTPlayer」が一番コスパが高くてオススメ!!

そしてバウヒュッテが…価格やりすぎ君!!

昇降高さがほぼ同じなので、これらの商品は同じフレームで外観だけ変えてる「ODM製品」と予想できます。

ODM(Original Equipment Manufacturing)とは?

簡単に言えば、既成製品に自社ブランドを貼り付けて売る手法で、ブランド力の強い会社ほど、効果を発揮します。開発会社はブランド力がなくても製品を提供でき、依頼元は開発コストを抑えられるため、互いにメリットのある関係です。

製造元・依頼元の会社の利益が必要なので、製品価格もその分上がります。私達消費者が、それを支払うわけです。

バウヒュッテ製品に特にこだわりのない方には、コスパの高い他の中華製品の選択をおすすめします。

ちなみに「GTPLAYER」は「GTRACING」のその姉妹ブランドです。「GTRACING」はゲーミングチェアであまりにも有名なので、安心して購入できます。

開封 ~ 組立

作業時間は1~2時間程度。

「金属フレーム」と「天板」の組立、さらに「部品置き場」のスペースが必要になります。

十分なスペース(製品の箱10個分くらい)を確保してから開封したほうが、作業効率があがるのでオススメです。

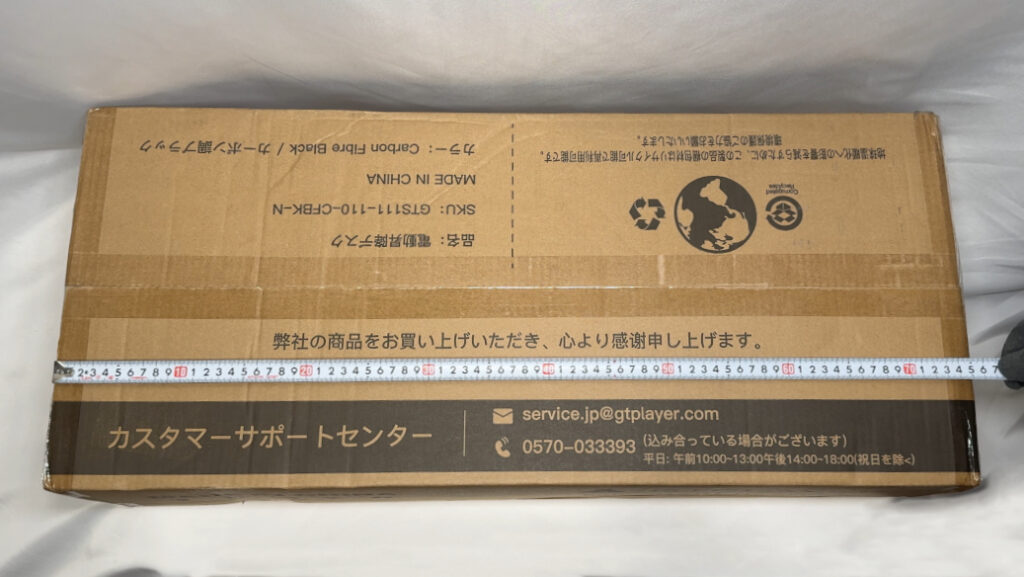

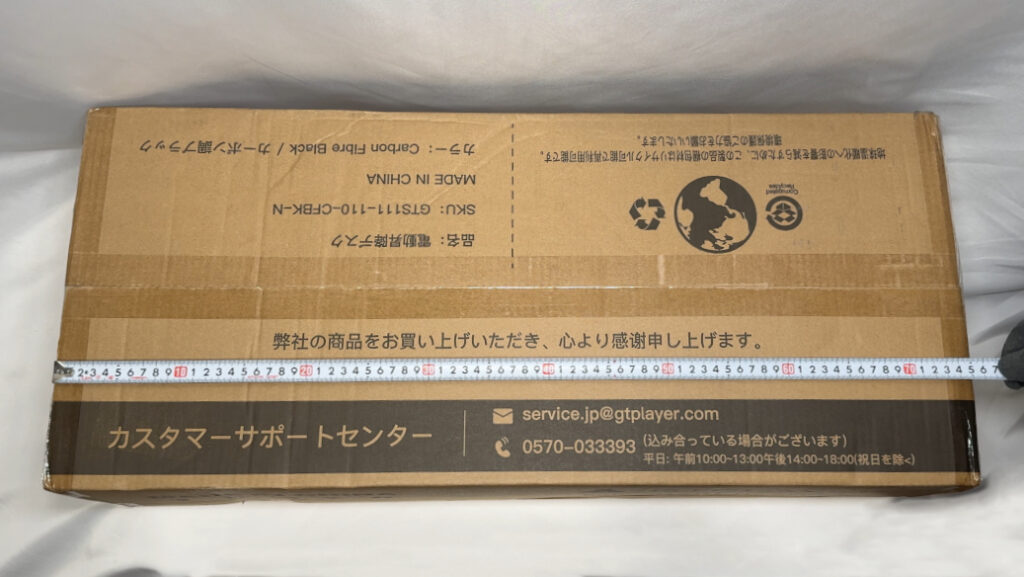

開封~組立準備

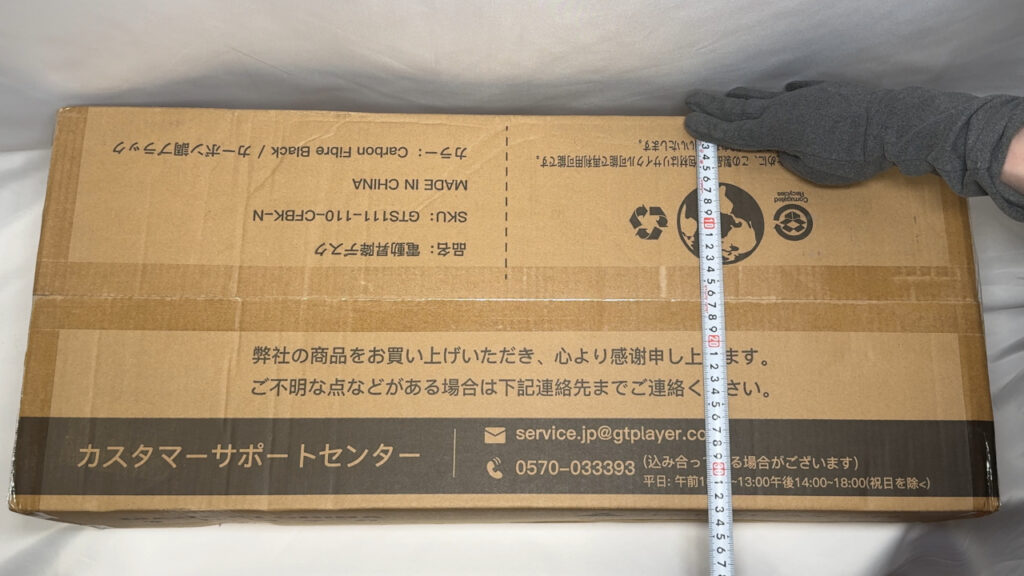

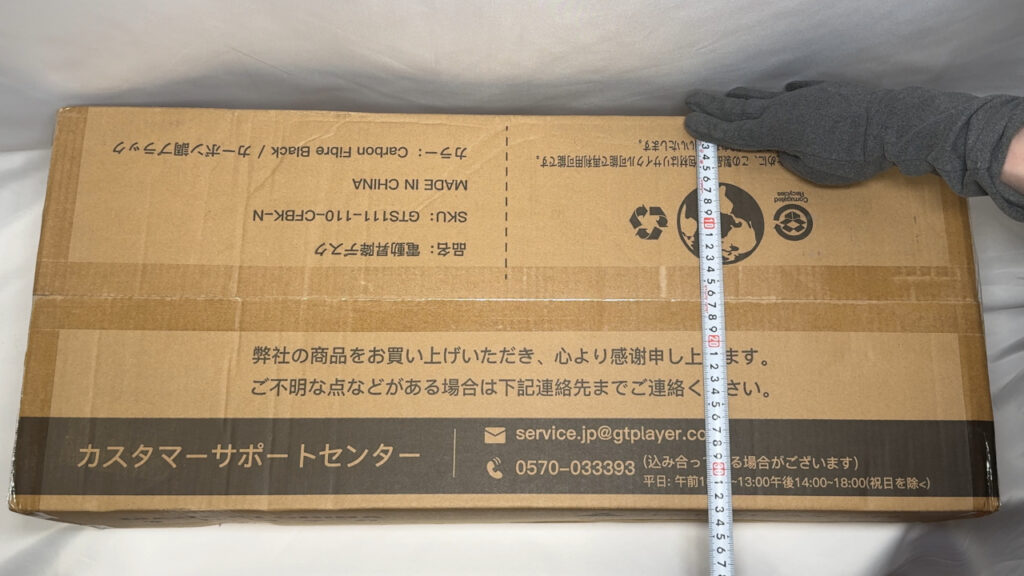

外装箱はこんな感じでした。

サイズ:幅75cm x 奥行き33cm x 高さ16.5cm

重量:16.6kg

結構小さめ!でもかなり重い!!

この小さな箱に机全部が入ってるので…。そりゃ重いわけです。

女性の場合は、二人で運ぶ方が安全かもしれません。

では早速、開封していきます。

中身を取り出していきます。

中央の大きい箱は「天板」が入っています。

7kgくらいあって重いので、落とさないように気をつけましょう!

次に小箱。ゴミじゃないので捨てないように!

小箱の反対側に「小物部品」が袋にまとめられています。

一番使用頻度が高いです。

シートを取り除いて、取扱説明書を取り出します。

残った金属フレームはこのままにしておき、必要なときに取り出していきます。

組立前に「小物部品」を整理しておきます。

袋から部品を取り出し、長く連なった袋をひとつずつ切り離しておきます。

これをすることで、作業がしやすくなります。

組立前に、図の状態になっていれば準備OKです。

組立

部品にA~Jの文字が振られており、基本的に順番に使うと組み立てられるようになっています。

説明書でわからないところは、組立動画も用意されているので、そちらを確認してください。

本記事では、公式ではわかりにくいところもしっかりケアしていますので、ぜひ参考にしてみてください。

では早速、組み立てていきましょう!

- 1土台のジョイントを組み立てる

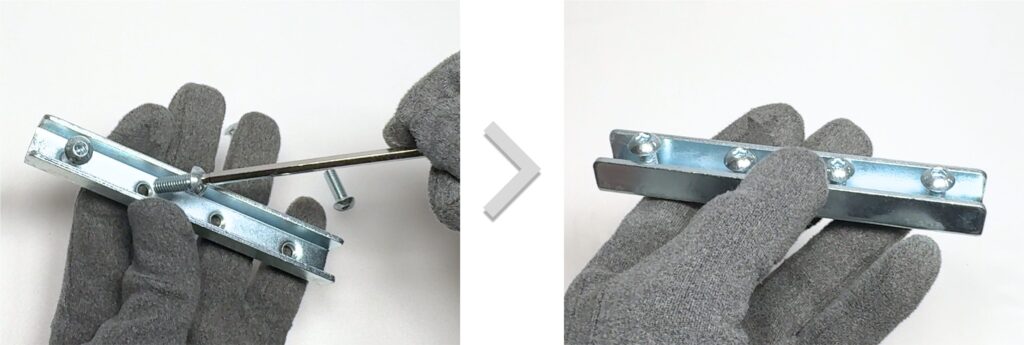

「A」の袋から部品を取り出し、ネジの袋を破ります。

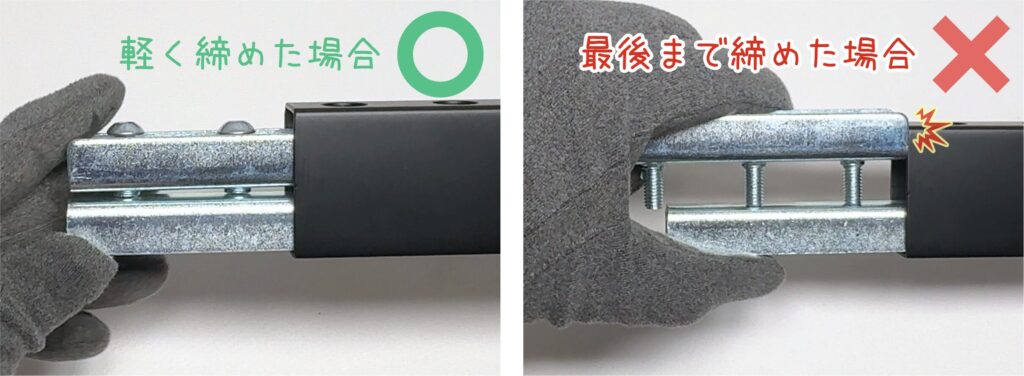

「ネジ穴付きU字金具」の内側から、ネジ4つを軽く締めます。

説明書の注意事項にも書いてあるとおり、ネジを最後まで締め込んではいけません。金属フレームの中に入らなくなります。

- 2金属フレームにジョイントを組み込む

図の形の金属フレームを、箱から取り出します。

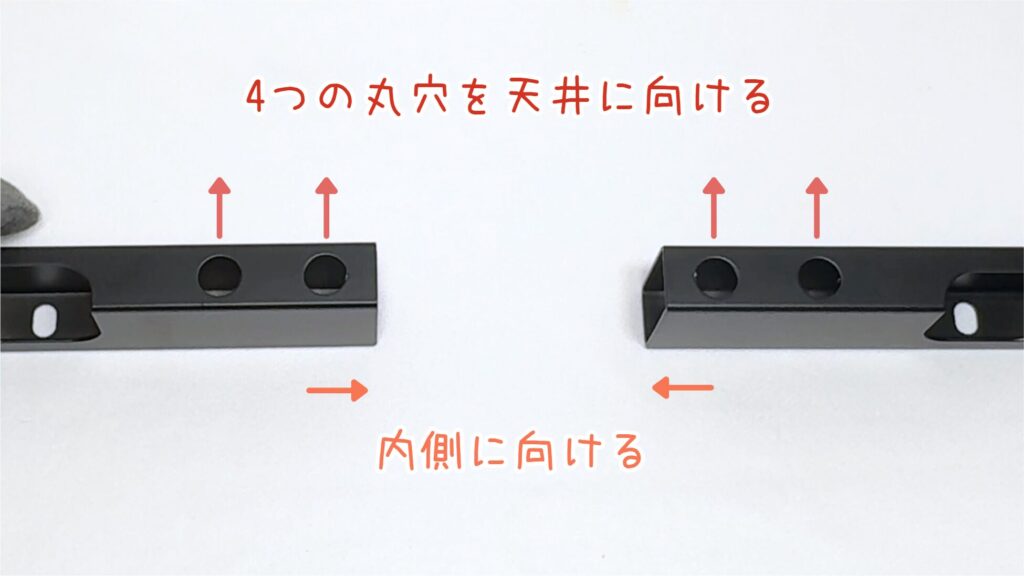

4つの丸穴が「内側・天井側」に向くように配置します。

先ほど組み立てたジョイントを金属フレームに入れます。

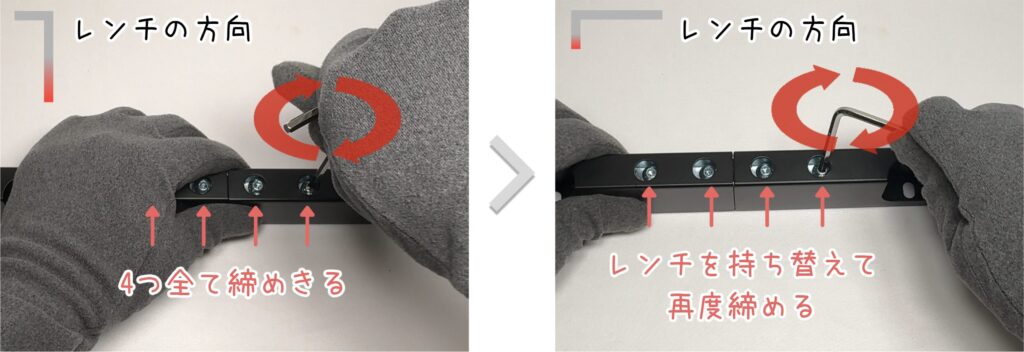

4つの丸穴から六角レンチを突っ込んで、ネジを締めます。

レンチのコツとして、初めは短い方をつかんで素早く回して仮止め。そのあとに長い方をつかんで本締めすると、早くしっかりとネジを締めることができます!この技はすべての箇所で使用可能!

しっかりと固定できたかと思います。

- 3金属フレームに脚を取り付ける

箱から脚の左右を取り出します。

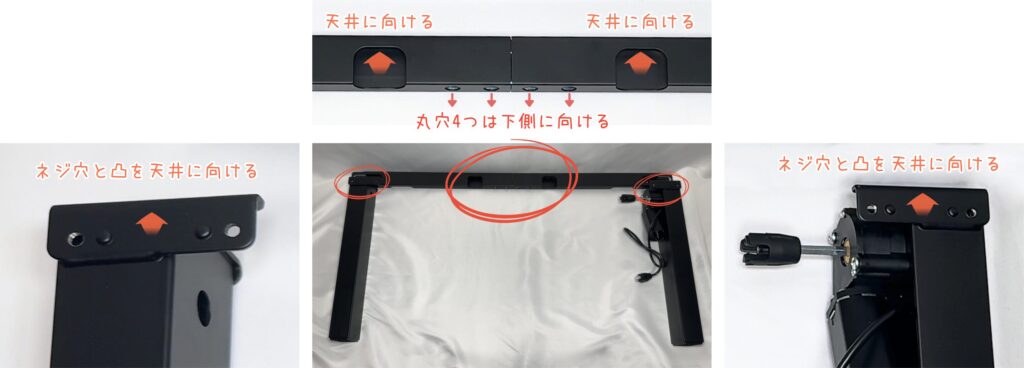

先ほどの組み立てたフレームと脚を、図のように配置します。

両脚の上に、組み立てたフレームを穴位置が合うように乗せます。

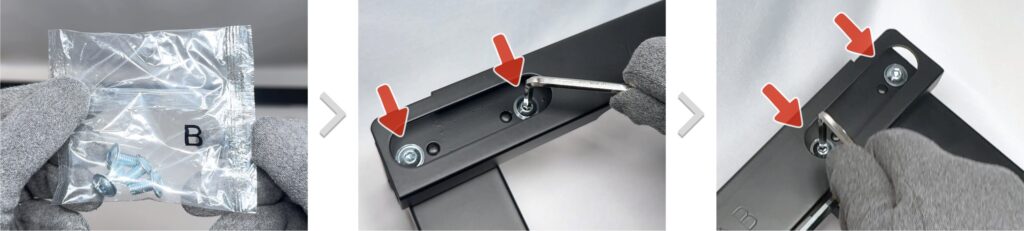

「B」の袋からネジを取り出し、4ヶ所をしめていきます。

- 4脚に足底を取り付ける

先ほど組み立てた脚を、立て起こします。

これから取り付ける足底に前後方向がないため、どちらの方向に立てても問題ございません。

箱から足底を取り出します。

足底の設置方向は図のとおりです。逆でも取り付く構造のため、間違えないように注意してください。

「C」の袋からネジを取り出し、先に足底にネジを差し込みます。

ネジを抑え込みながら、ネジ穴にめがけて降ろしていきます。

抑えながらぐりぐり動かしていると、ネジ穴にハマった感触があります。そのタイミングで抑え込んでいた指を離してください。

あとは4ヶ所のネジを締めていきます。

締め切ったと思っても、違うネジが浮いてしまう場合がありますので、①→②→③→④→①→②…と、締まり切るまで繰り返してください。

足底はハッキリとこの現象がありましたので、要注意です!

反対側の足底も同様に取り付けていきます。

- 5天板固定用金具を取り付ける

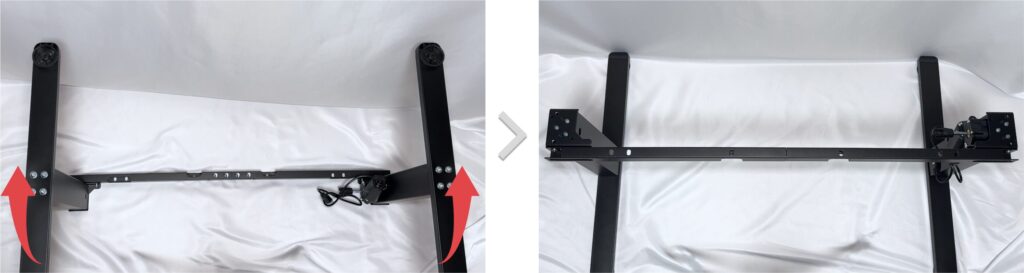

組み立てた土台の上下をひっくり返します。

箱から「天板固定用金具」を取り出します。

図のように穴位置が合うように、設置します。

前後左右に向きはありませんが、上下を間違うと天板が取り付かないので、注意してください。

「D」の袋からネジを取り出し、2ヶ所を締めます。

反対側も同様の手順で取り付けます。

- 6昇降シャフトを取り付ける

作業をしやすくするために、土台の前後を反転させます。

箱から昇降シャフトを取り出します。

昇降シャフトの金属側を、「土台の脚右側の穴」に差し込みます。

少し硬いですが、シャフトを回して「先端のプラスチックの穴」を天井に向けます。その後、シャフトをひっぱって結合します。

シャフトを回すと土台が昇降する構造になっているので、もし高さが合わずに結合できない場合は、それで調整してください。

「E」の袋からネジとレンチを取り出し、結合部分にネジを差し込んで固定します。

このネジは永久に空回りします。奥にいかなくなるまで回してください。

土台の組み立ては、これで完了となります。

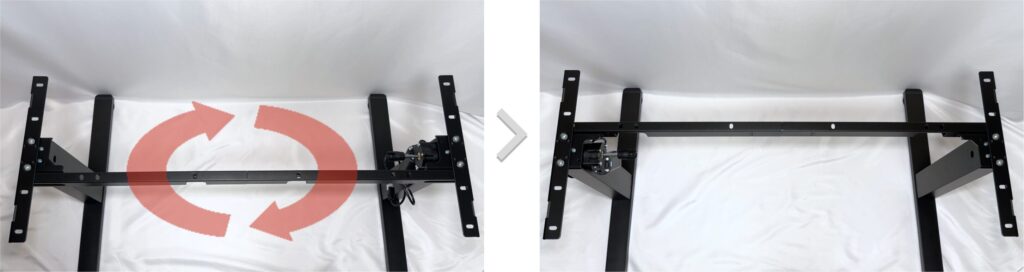

次に「天板」を組み立てますので、土台を空きスペースに避けます。 - 7天板を組み立てる

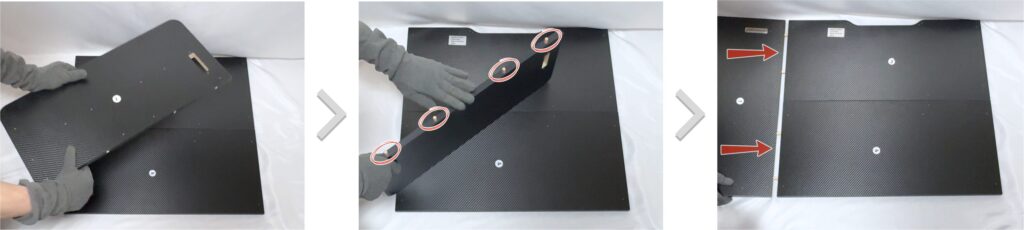

天板の箱を開封します。

天板は一枚物ではないので、組み立てる必要があります。

まずは③と④の板を取り出します。

すべて番号シールの貼ってある「裏面」で作業を進めます。

「F」の袋から木ダボを取り出し、天板③の側面穴4ヶ所に差し込みます。

天板③に差し込んだ木ダボを、今度は天板④に差し込んで接合します。

天板①を取り出し、側面4ヶ所に木ダボを差し込みます。

その後、天板③④の側面に接合します。

同じ手順で天板②の側面4ヶ所に木ダボを差し込み、天板③④の側面に接合します。

接続金具を取り付けます。

金具には上下方向があり、少し丸みを帯びた方が表側です。

裏側はエッジが立っていますので、間違って取り付けるとケガをする可能性があります。

穴位置が合うよう金具を設置します。

「置いてはダメ」と書いている部分は、土台を固定する場所となっています。間違って固定しないようにしてください。

プラスドライバーと「H」のネジ16個を取り出し、接続金具を固定していきます。

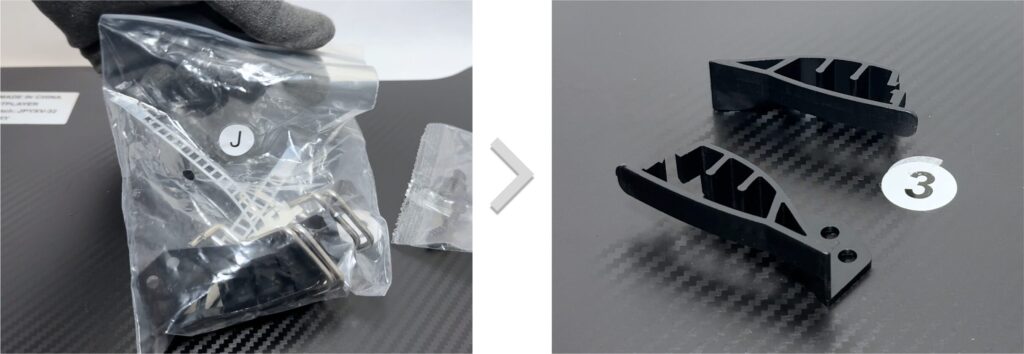

天板組み立て後は、ケーブルホルダーを取り付けていきます。

「J」の袋から、図のような部品を取り出します。

天板のくぼみにキレイにハマるように設置します。

「I」の袋からネジを取り出し、プラスドライバーで4ヶ所を固定します。

天板の組み立ては以上となります。

次はいよいよ、「天板」に「土台」を組み付ける作業になります。 - 8天板に土台を組み付ける

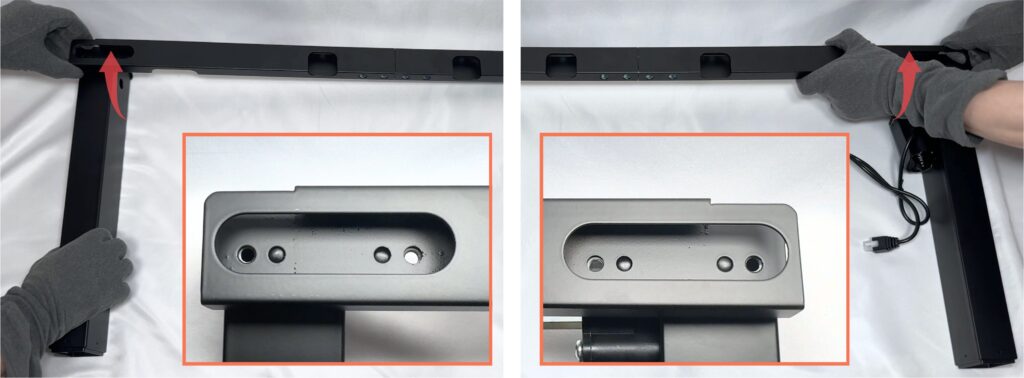

天板はそのままで、土台を裏返して設置します。

土台は前後方向があるので、注意してください。

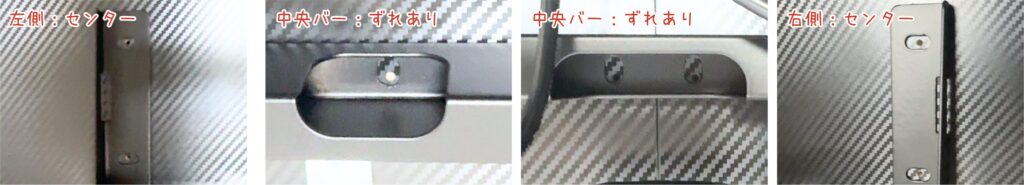

また、「土台の穴」と「天板の穴」が中央にくるように配置してください。

私が組み立てた場合、穴位置は図のように中央バーのみズレていました。

ズレに対してそこまで過敏にならなくても良いと思います。参考にしてださい。

「H」の余ったネジを使用して、土台を固定していきます。

まず、図の①から④の順番でネジを軽く締めてください。この4本のネジで土台の位置が決まるため、穴が中央にくるように慎重に調整することが重要です。

土台の位置が決まったら、①から④のネジを同じ順番で本締めします。⑤から⑭のネジは、その後、どの順番で締めても問題ありません。

土台の固定は、以上となります。

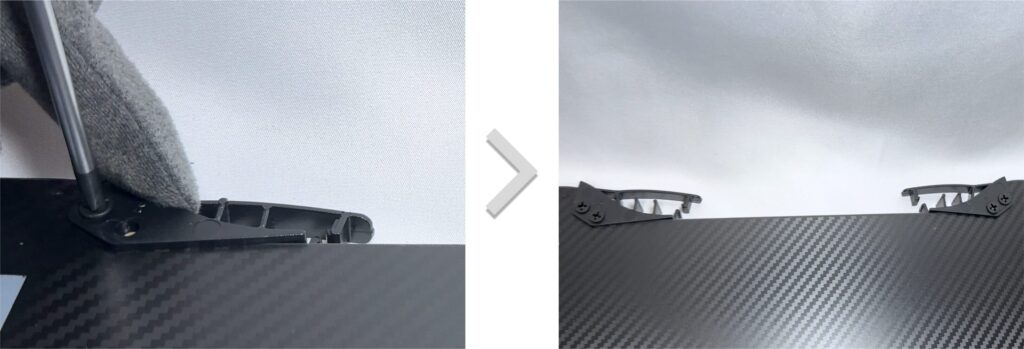

- 9ヘッドホンフックを取り付ける

「J」の袋から図の金具を2つ取り出します。

土台の側面に、フックをたわませながら取り付けます。

同じ手順で2個目のフックも取り付けます。

- 10昇降ボタンを取り付ける

ゴミっぽい小箱から「昇降ボタン」を取り出します。

天板に穴位置が合うように設置します。

「H」の袋から余ったネジ2個を取り出し、プラスドライバーで固定します。

ケーブルを配線していきます。

まずは土台に初めからついているモーターのケーブルを、昇降ボタンに結線します。

次に小箱の中に入っている「昇降電源ケーブル」を取り出し、結線します。

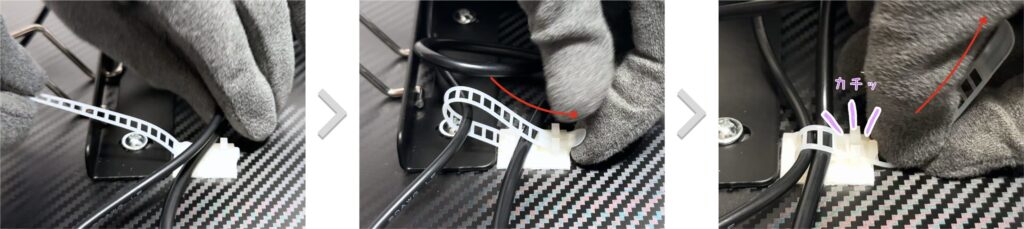

「J」の袋から「ケーブルクリップ」を取り出します。

裏側の両面テープの台紙をはがして、天板に貼り付けます。

貼り付ける場所はお好みです。私は無難に取説と同じようなところに貼り付けました。

2本のケーブルを結束します。

図のようにケーブル2本を入れた後、ベルトをフックの下に通します。

ベルトを引っ張り、四角の突起を穴に通して固定してください。

テーブルの裏側の作業は、これで完了です。

- 11テーブルを裏返し、コンセントを取り付ける

テーブルを裏返します。

箱から「コンセント」と「コンセントカバー」を取り出します。

天板の上から、コンセントのケーブルを通します。

向きがありますので、図のように文字の向きをあわせてください。

「I」の袋から余ったネジ2個を取り出して、固定していきます。

コンセントカバーを上からかぶせ、強い力で押し込んでください。

フックがはまって固定されます。

机が前後反対になっているため、回転させます。

- 12ラバーマットを引く

箱に入っているラバーマットを引きます。

組立はこれで完了となります。

あとは電源まわりの動作を確認するだけです。

- 13コンセントと電動昇降の動作を確認する

「2口コンセント」のケーブルを家のコンセントに接続し、「昇降電源ケーブル」を「2口コンセント」に接続します。

こうすることで、両方同時に動作確認ができます。

昇降ボタンを押し、机が上下することを確認してください。もし動かなかった場合は、線がしっかりと差さっているかチェックしてください。

組立&動作確認、お疲れ様でした!!

ローテーブルライフをお楽しみください。

まとめ

ここまで読んで頂き、ありがとうございます。

いかがでしたでしょうか。

通常の「中~高」より、ローテーブルの「低~中」のほうが作業台としてパフォーマンスを引き出せることがわかったかと思います。

アオリ・フカンアングルを体勢変えずに撮影できるのが、最高です!!

ぜひPCデスクとしてだけではなく、作業台としても再評価していただけたらなと思います。

不明な点がございましたら、気軽にお問合せフォームよりご連絡をお願いします。できる限りサポートさせて頂きます。

それではまた会いましょう!

コメント