2025年からe-Taxのサイトデザインが一新されたので、解説ページを見直しすることにしました。

確定申告の公式ページが、見違えるようにわかりやすくなっています!!

いよいよ、確定申告書の最終段階である「e-Taxでの確定申告の提出方法」をご説明します。

もう少しでおわりますので、お付き合いください。

図をたくさん使用して丁寧に解説しており、誰でも簡単にできるような構成になっておりますので、気軽に見ていってください。

確定申告関連記事のトップページは、こちらからアクセスしてください。

人物設定

本記事では「確定申告を行う人物設定」を、以下にしています。

人物設定にあてはまらない場合、本記事以外の設定が必要になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

税務署への提出方法

e-Taxのログインから確定申告書の事前設定は省略しております。もしわからない方は、こちらの記事で説明してますので参考にしてください。

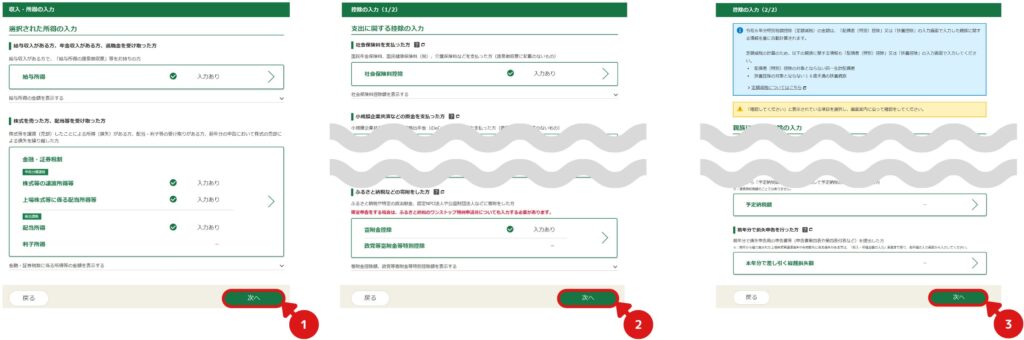

- 1次へをクリックし、4ページにアクセスする

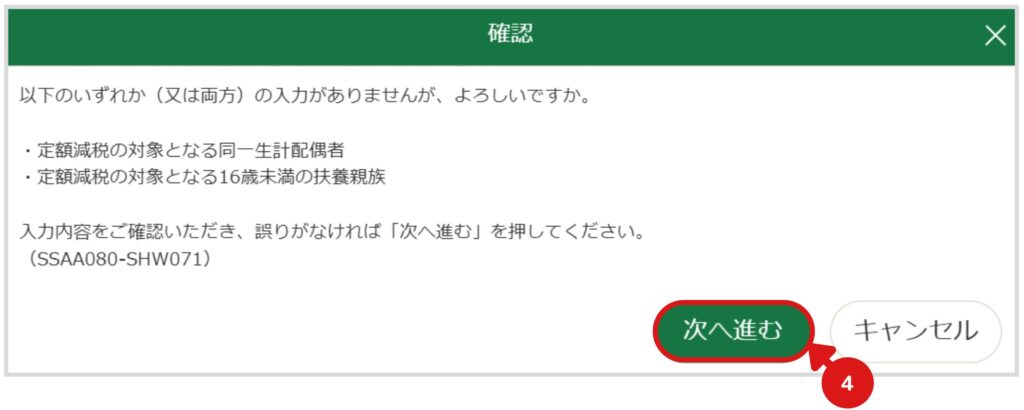

もし以下画面がでた場合は、次へ進むをクリックしてください。

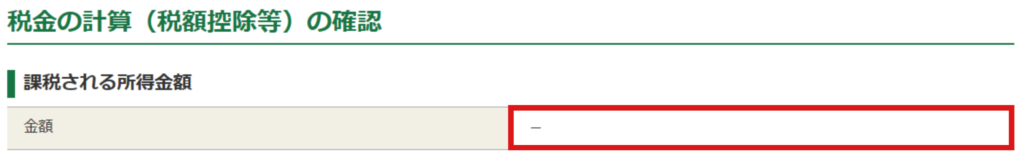

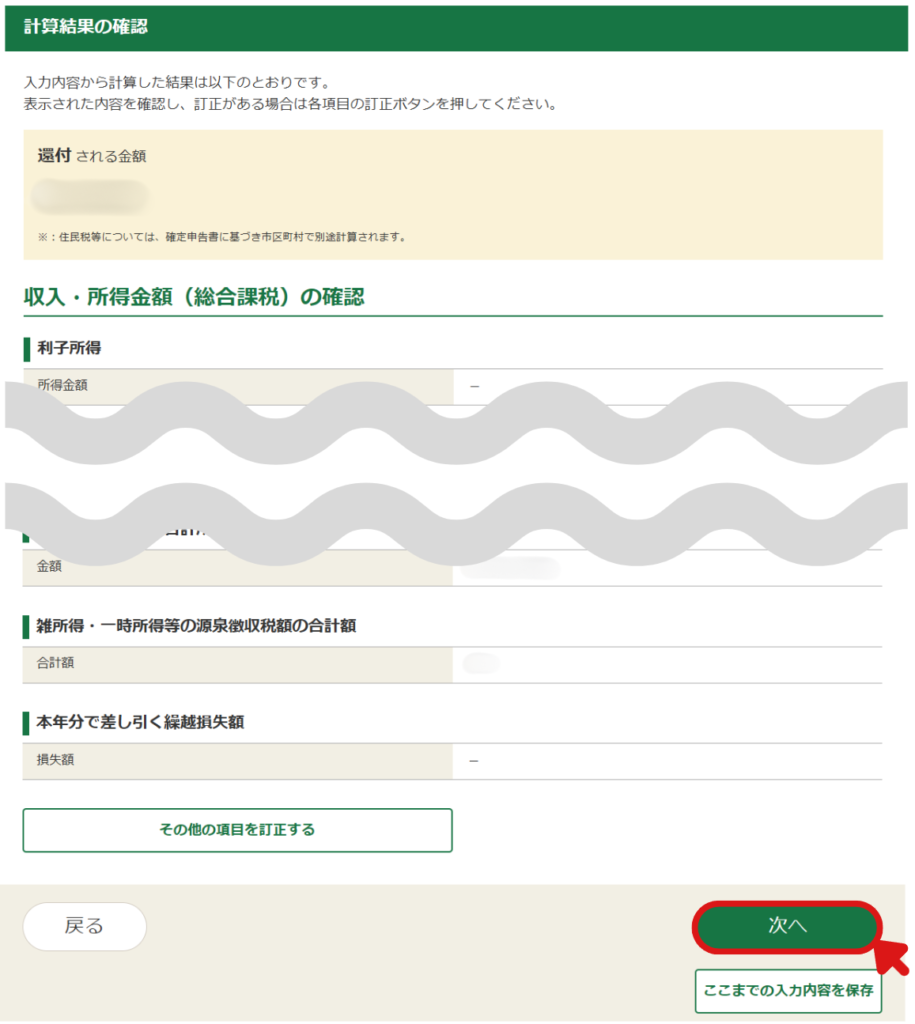

- 2課税所得を確認する

還付される金額(税務署から振り込まれる金額)と、今まで入力した所得の税金が表示されます。

申告分離課税の所得がある場合、この場所に課税所得が表示されないため、自分で計算する必要があります。

課税所得の計算

課税所得 = (総合課税所得 + 申告分離課税所得) - 所得控除

もし計算結果が695万円以上の場合、配当課税の方法を「申告分離課税」に修正したほうが、還付金が大きくなります。

「申告分離課税」に修正後、還付金が「総合課税」より大きくなるか、比較してみてください。

- 3還付金に問題なければ、ページ下の次へをクリックする

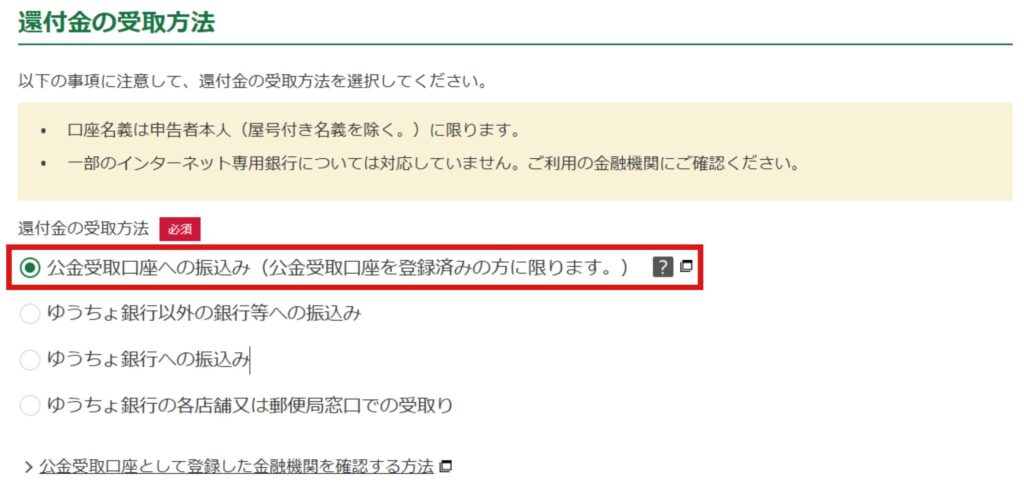

- 4還付金の振込先を設定する

マイナポータルで口座を設定している場合は、「公金受取口座への振込み」を選択すると、設定が不要となるため入力の手間が省けます。

登録していない場合は、以下の方法で登録してください。

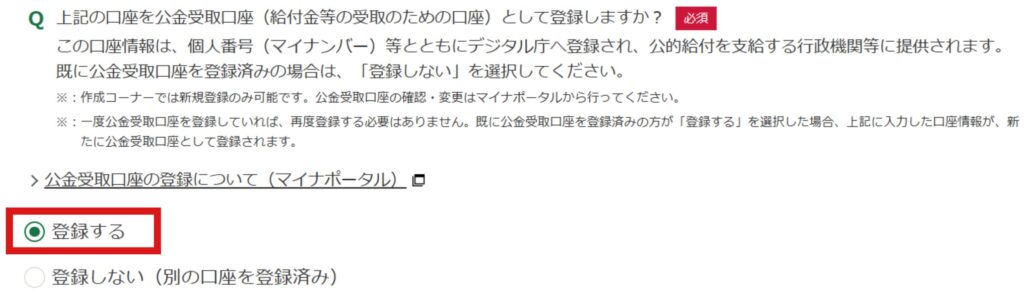

上記で登録した口座を、今後は「公金受取口座」として設定できます。

今後の確定申告で設定を省略できるため、登録をオススメします。

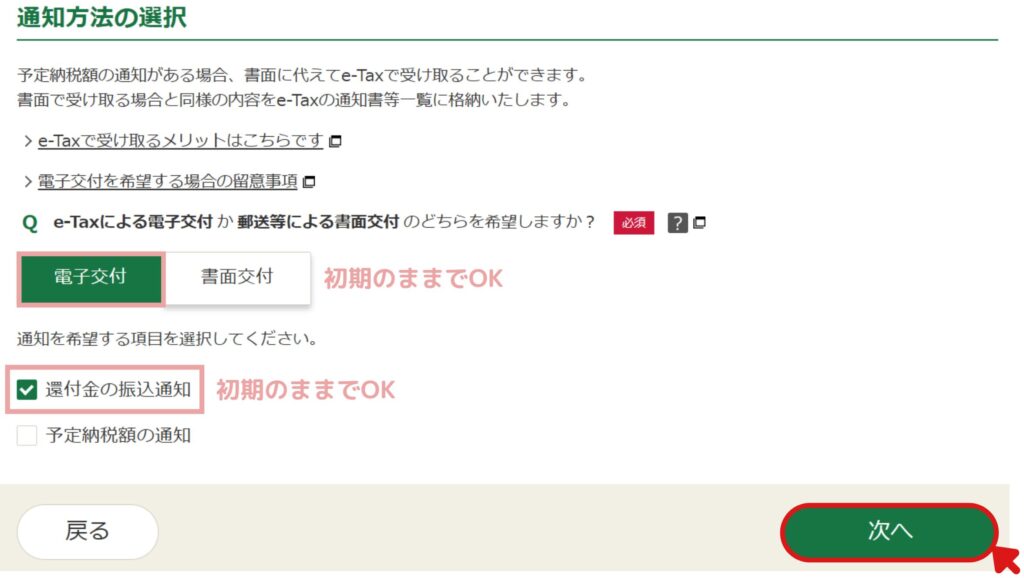

- 5還付金の振込通知方法を選択する

「書面交付」のメリットは特にないため、「電子交付」のままで問題ございません。

今回「予定納税額」は関係ないため、「還付金の振込通知」のみにチェックをつけたまま、次へをクリックしてください。

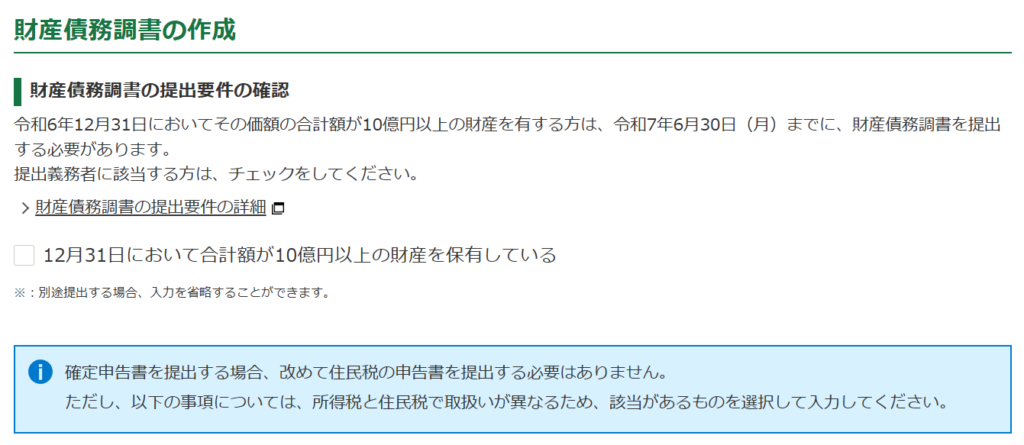

- 6財産債務調書に該当する場合は、チェックをいれる

財産債務調書は、大体の方がチェック不要で問題ありません。

資産が10億以上持っている方は、チェックを入れてください。チェックできるくらい財産ほしい…。

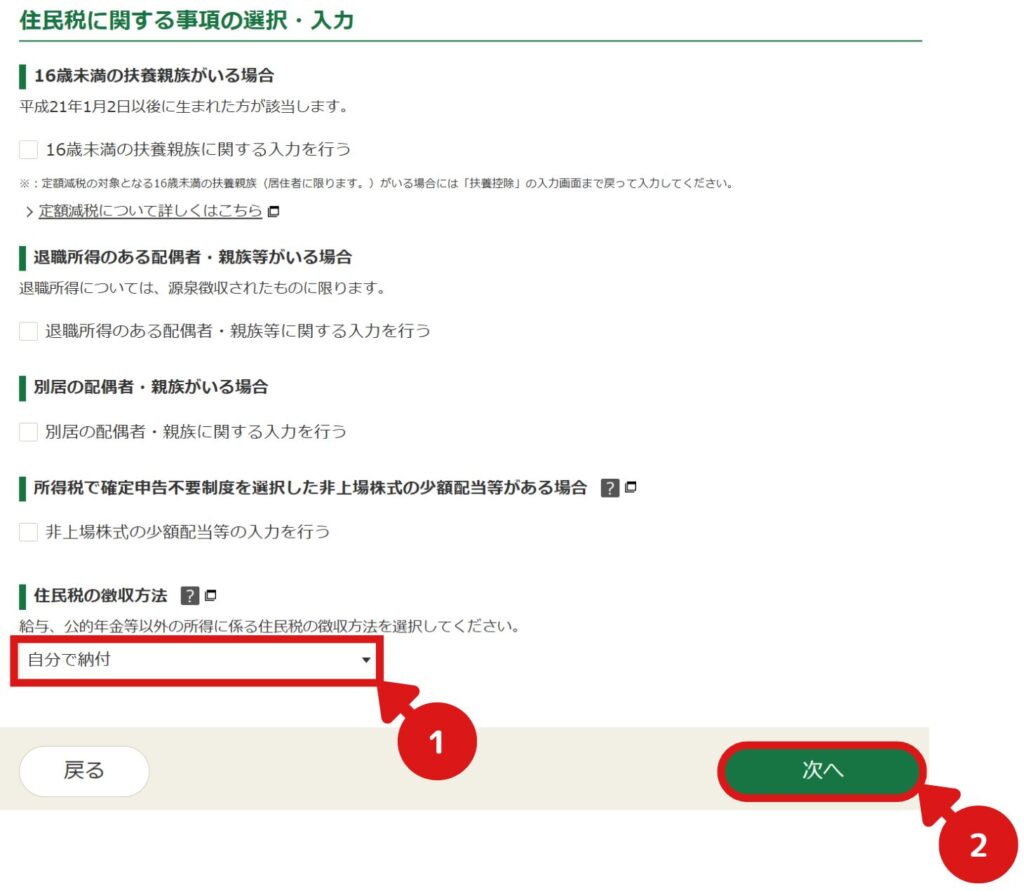

- 7住民税の徴収方法を選択する

住民税の徴収方法は「自分で納付」を選択してください。

住民税の支払い方法

配当金については、会社に知られても問題ないケースが多いです。しかし、万が一がありますので、「自分に納付」を選択することをオススメします。

副業されている方で副業禁止の会社に勤務されている場合、必ず「自分で納付」を選択してください。会社に副業がバレるリスクがあります。

会社に副業が発覚するほとんどが、この「住民税の納付書」によるものだそうです。注意しましょう!

また、本記事の人物像に対応していないため、以下内容の説明をスキップさせて頂きます。

16歳以下の扶養家族

退職所得の配偶者・親族

別居の配偶者・親族

非上場株式の少額配当等 - 8基本情報を入力する

マイナポータル連携している場合、既に自動入力されているため、次へをクリックしてください。

手動入力する場合は、以下を開いて確認してください。

入力は必須の欄だけで問題ございません。

氏名の入力

住所の入力

すべて入力後、次へをクリックしてください。

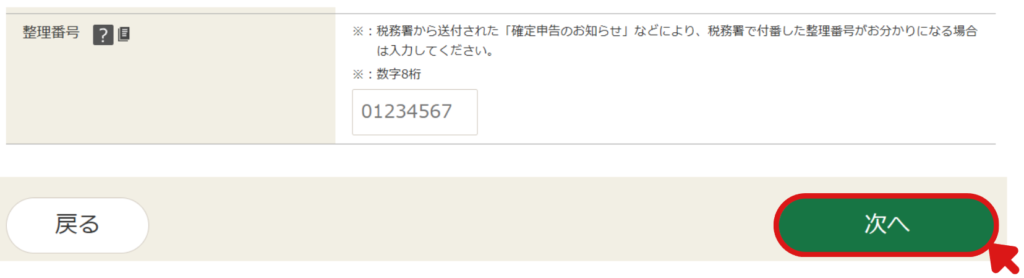

- 9マイナンバーの個人番号を入力し、次へをクリックする

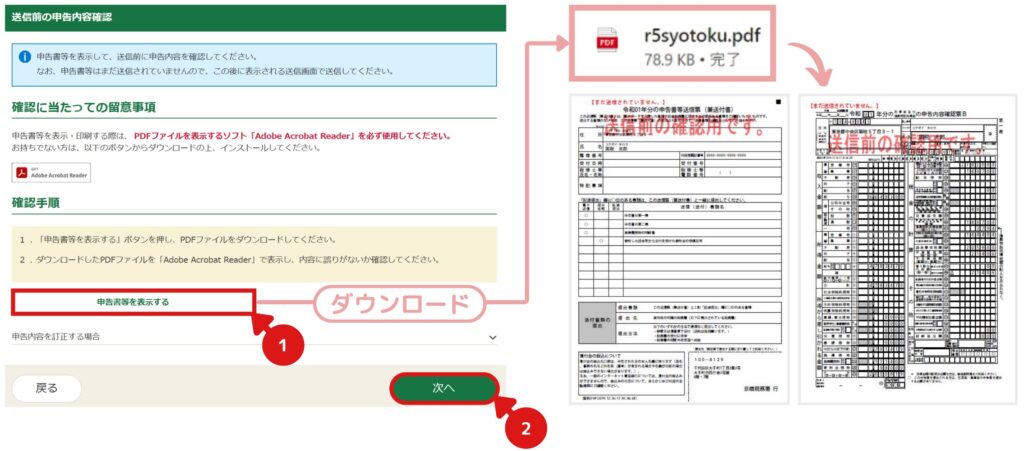

- 10提出する資料の内容を確認し、次へをクリック

申請書等を表示するをクリックすると、PDFデータをダウンロードできます。内容に問題ないか確認してください。

- 11マイナンバーカードの認証方法を選択する

大体の方はスマートフォンで認証だと思いますので、図の通りに選択し、次へをクリックしてください。

税理士や、会計ソフトで確定申告書を作成している場合は、ここの設定を調整してください。

- 12QRコードをスマートフォンで読み込む

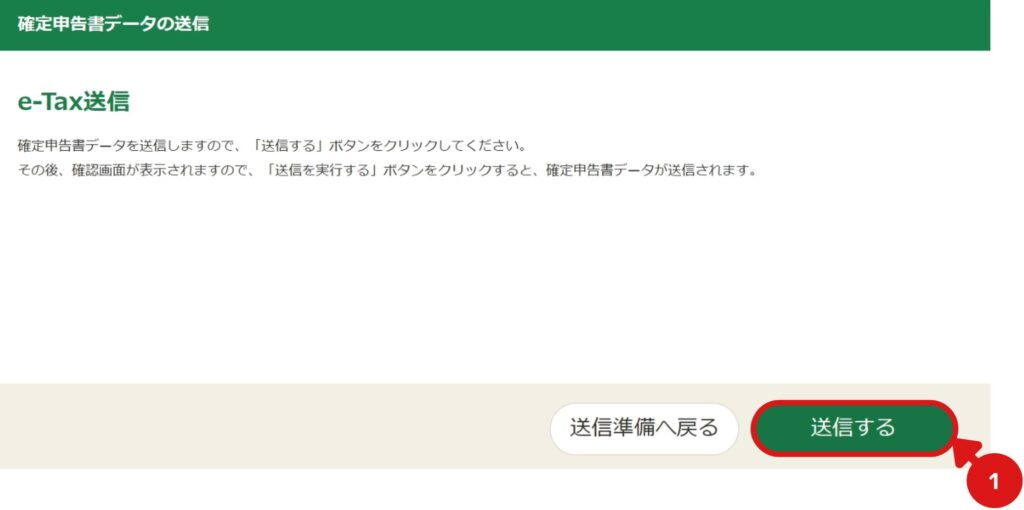

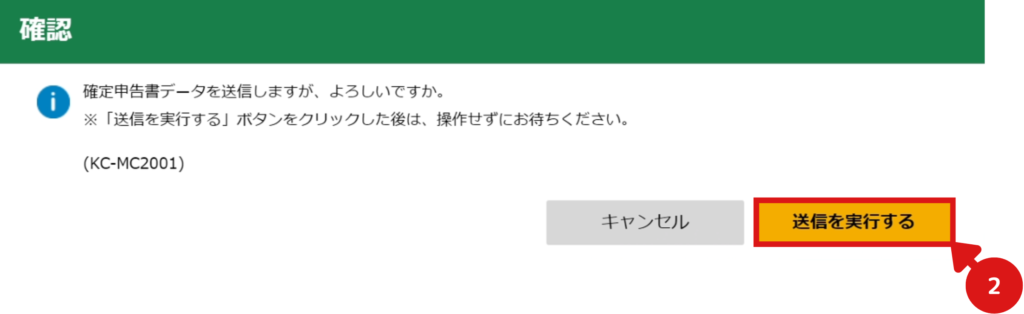

- 13送信するをクリックし、確定申告書を送信する

確認メッセージが表示されますので、送信するをクリックしてください。

約10秒くらい待つと、送信完了画面が表示されますので閉じるをクリックしてください。

- 14送信票等印刷へ進むをクリックする

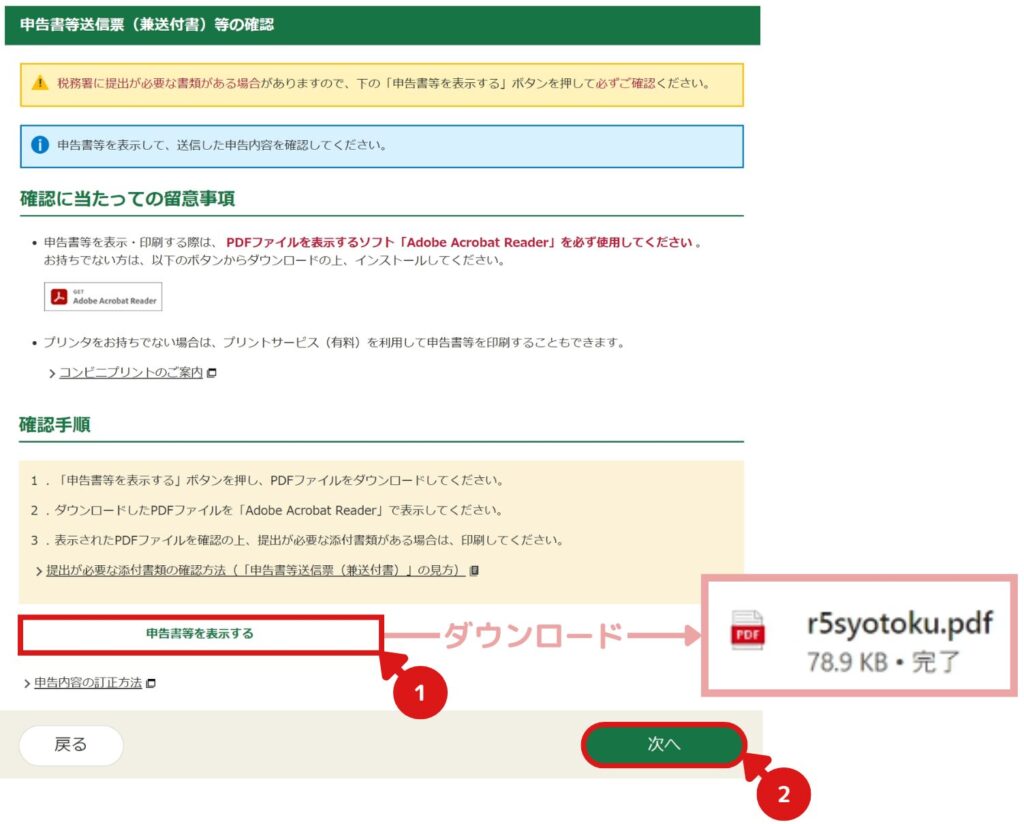

- 15申告等を表示するをクリックし、提出した確定申告書をダウンロードする

来年の確定申告書の作成で必要になりますので、ダウンロードしておきます。

ダウンロード後、次へをクリックしてください。

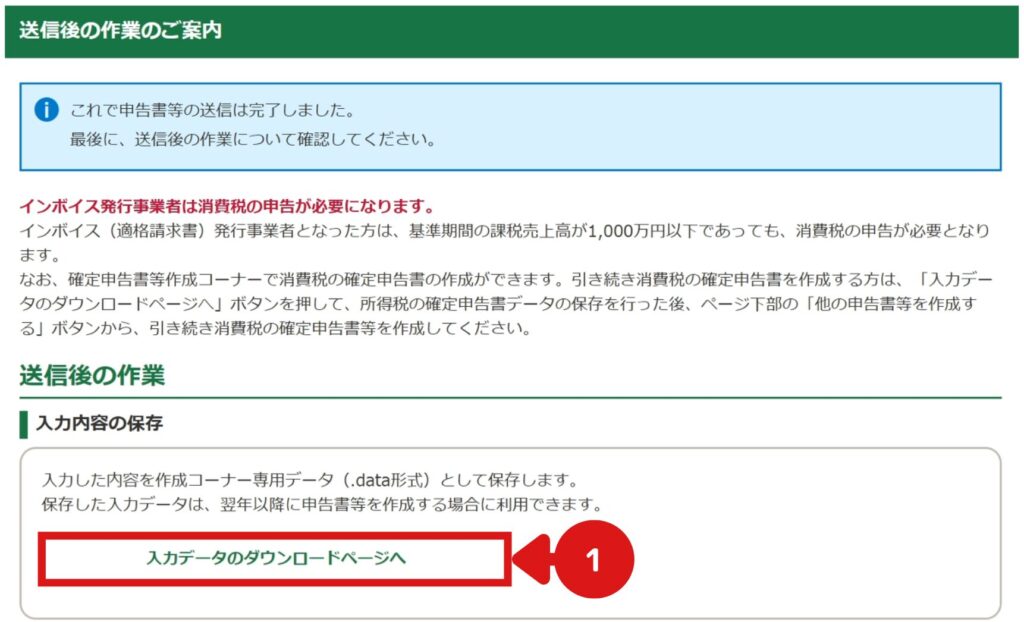

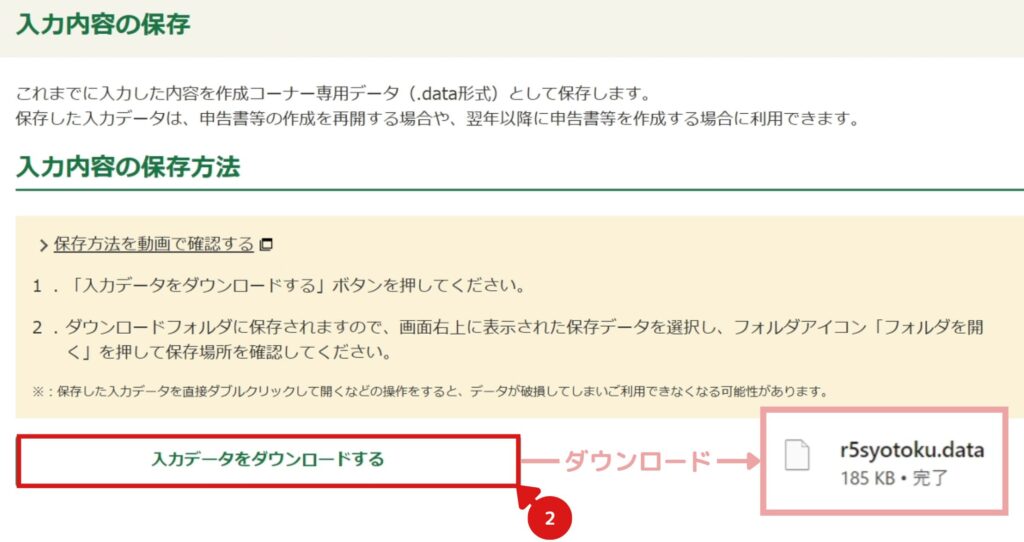

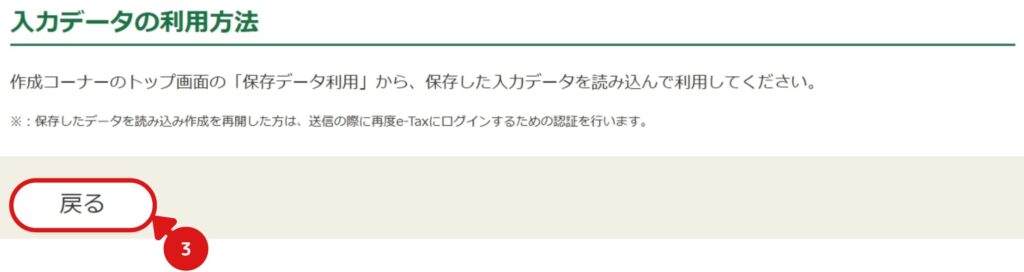

- 16今回入力したデータをダウンロードする

入力データをダウンロードページへをクリックしてください。

入力データをダウンロードするをクリックし、ファイルをダウンロードしてください。

来年にこのデータを読み込んで確定申告書を作成すると、今回作成した外国税額所得やふるさと納税などのデータが、事前に入力された状態で開始できます。少しだけですが、手間を省くことができます。

ダウンロード後、戻るをクリックしてください。

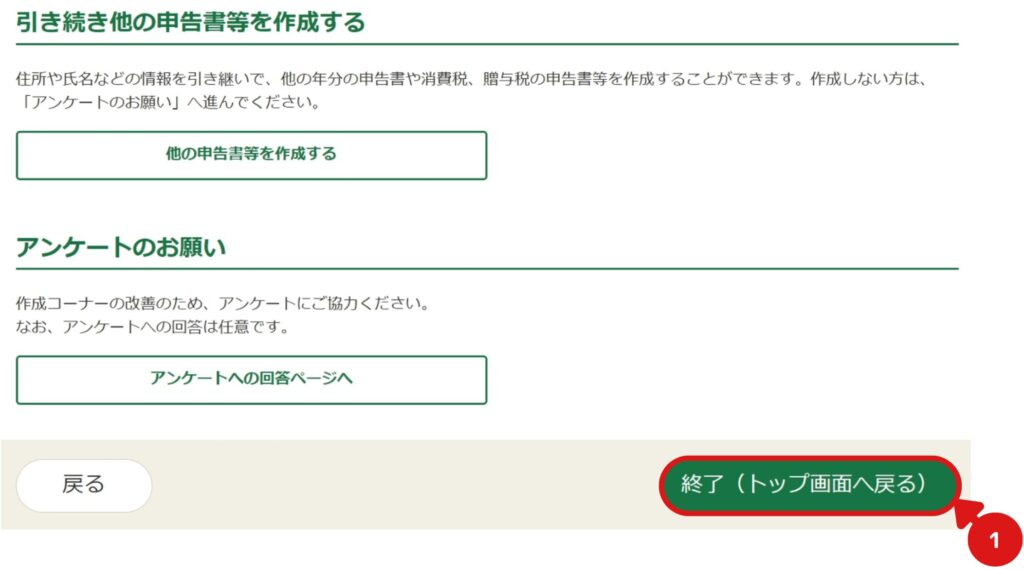

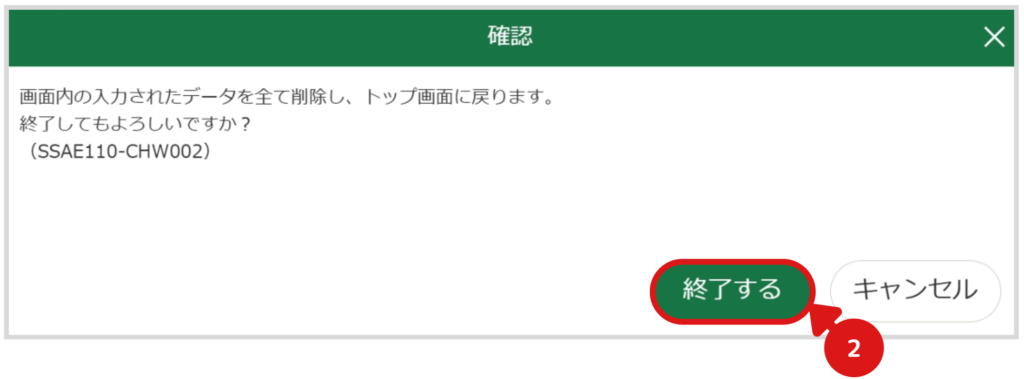

- 17終了(トップ画面へ戻る)をクリックする

確認画面が表示されるので、終了するをクリックします。

確定申告作成コーナーのトップ画面に戻ります。

これで、確定申告完了となります。

慣れない作業、お疲れさまでした!!

あとは「還付金の振込」を待つだけとなります。

還付金入金までの流れ

確定申告書の提出後から還付金支払いまでの間、不安な方も多いと思いますので、流れを記載しておきます。

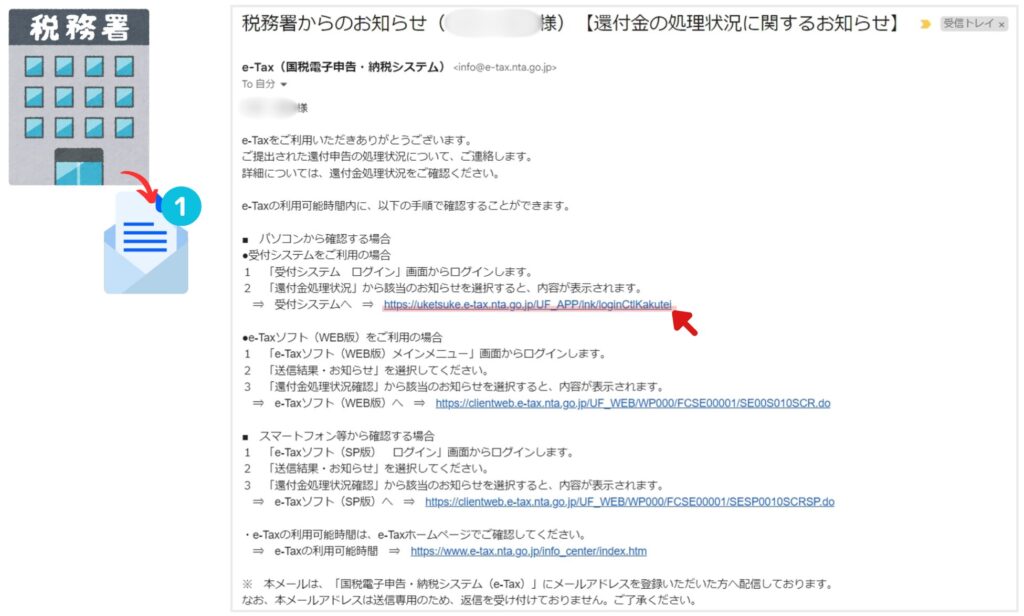

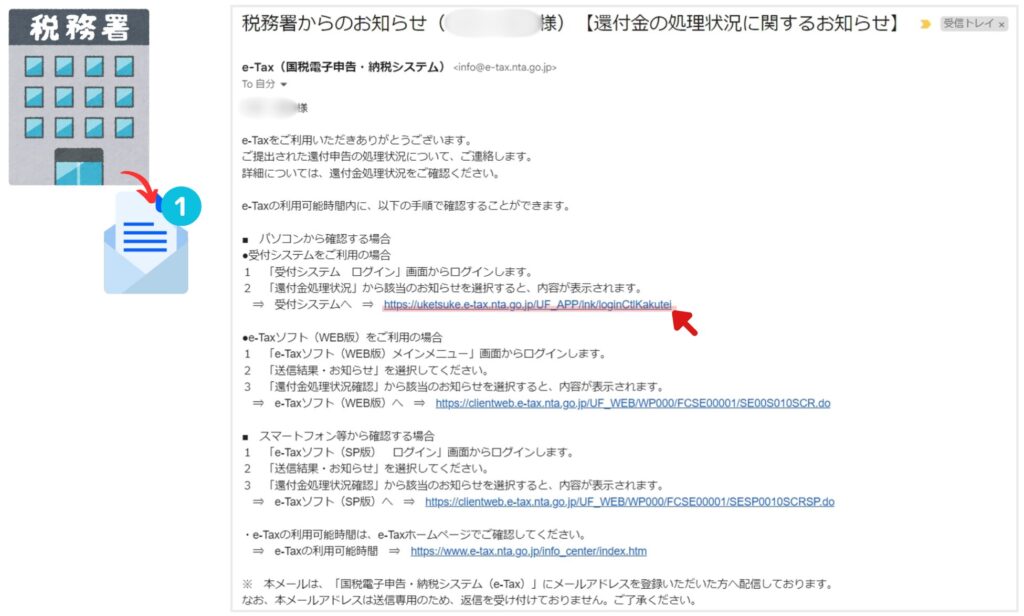

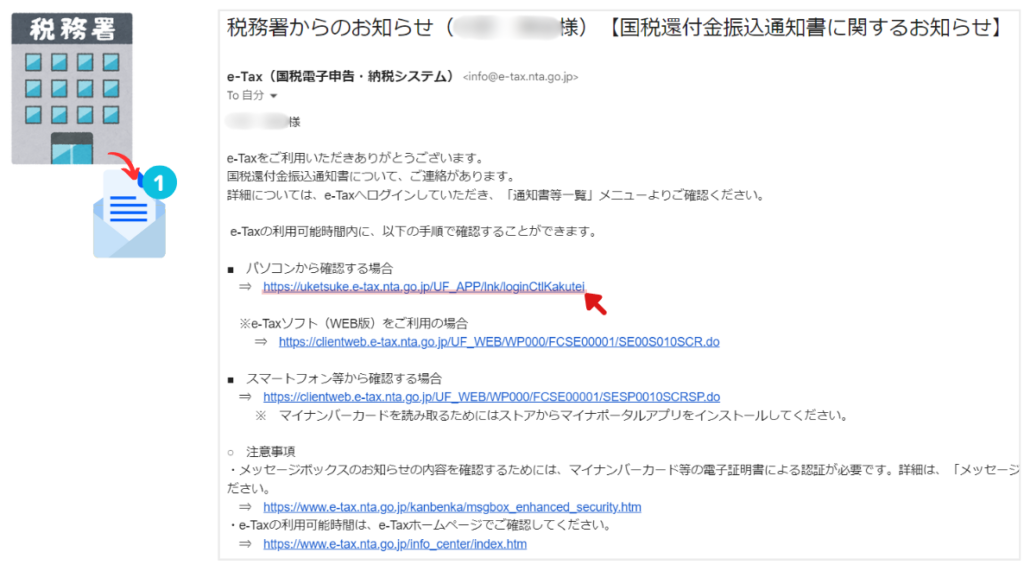

- 1税務署の通知(1回目)から、e-Taxのサイトにアクセスする

確定申告書提出から約10日前後で、e-Taxに登録しているメールアドレスに税務署から通知が届きます。

記載されているリンクをクリックし、サイトにアクセスしてください。

※本記事は「パソコンから確認する場合」でご説明します。

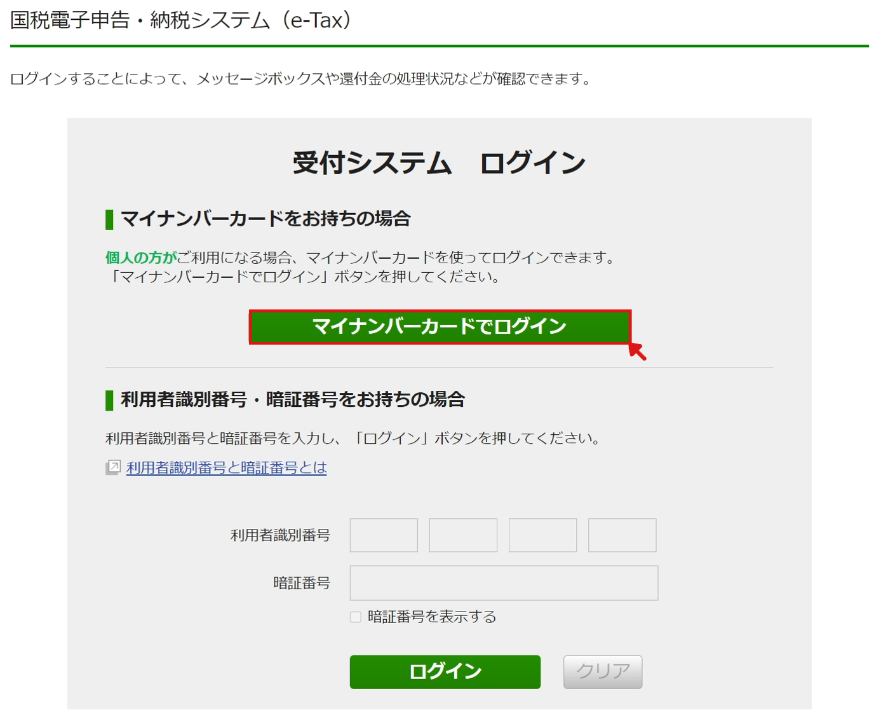

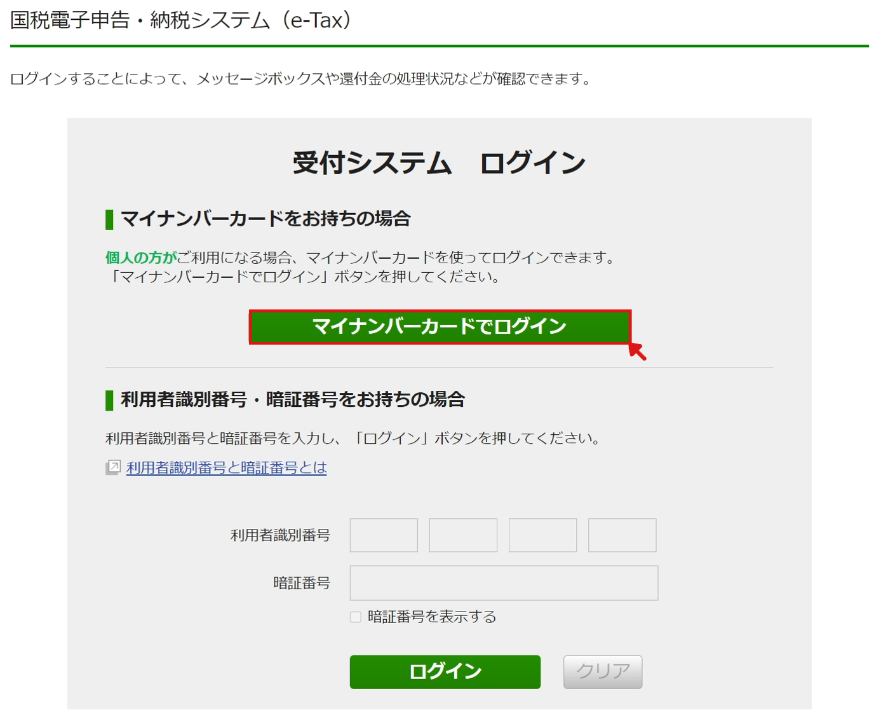

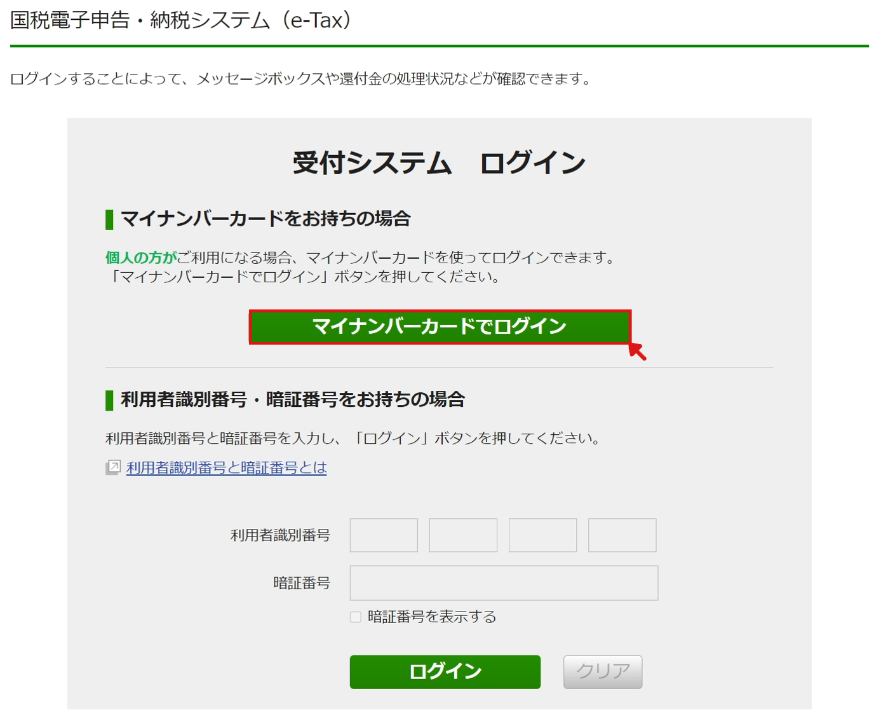

- 2受付システムにログインする

マイナンバーカードでログインをクリックしてください。

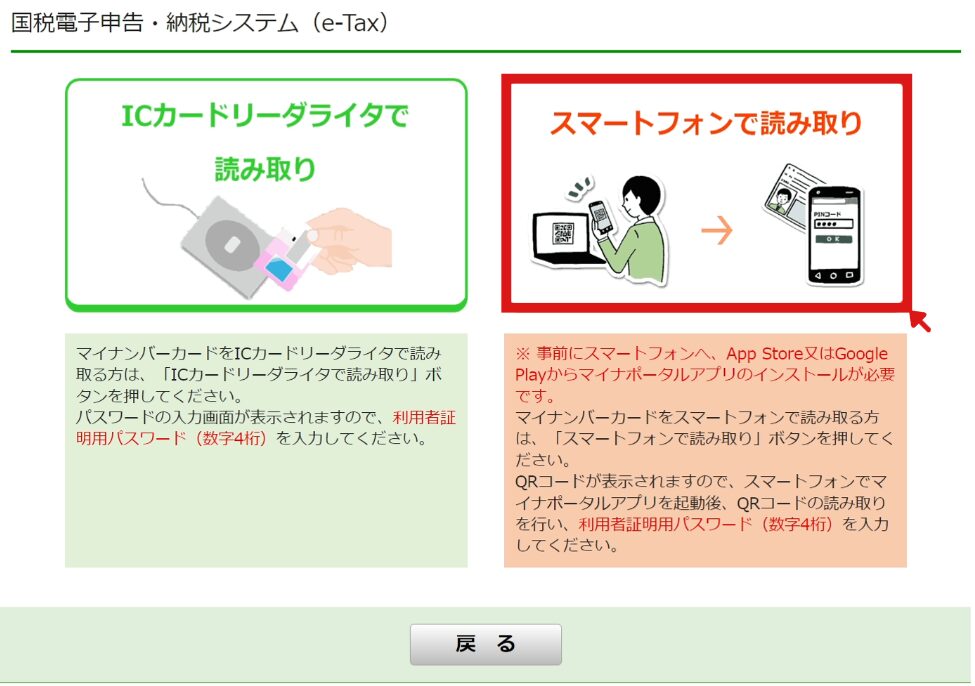

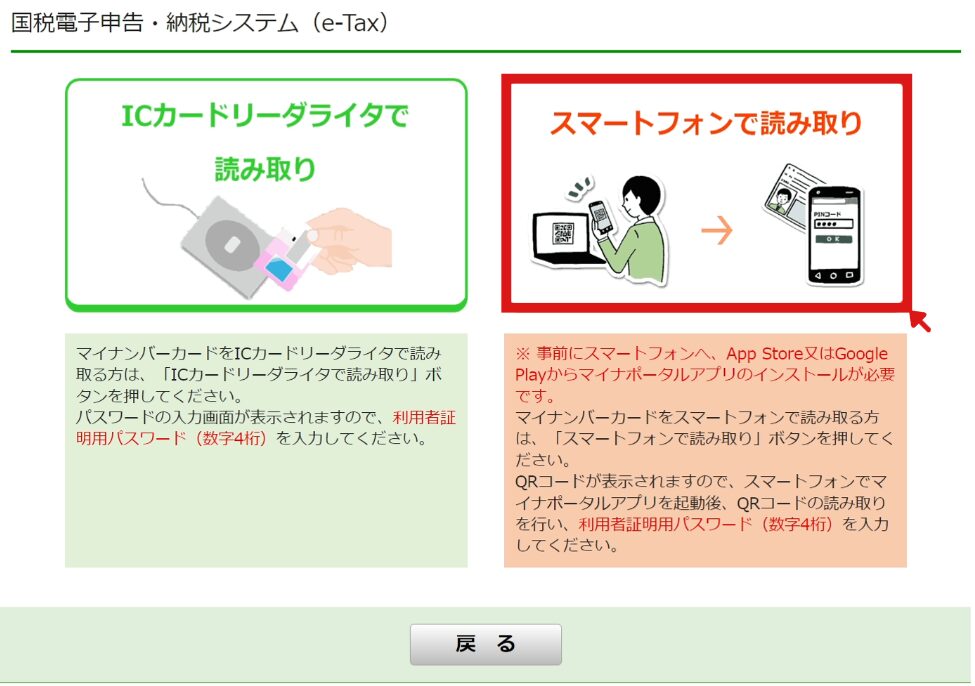

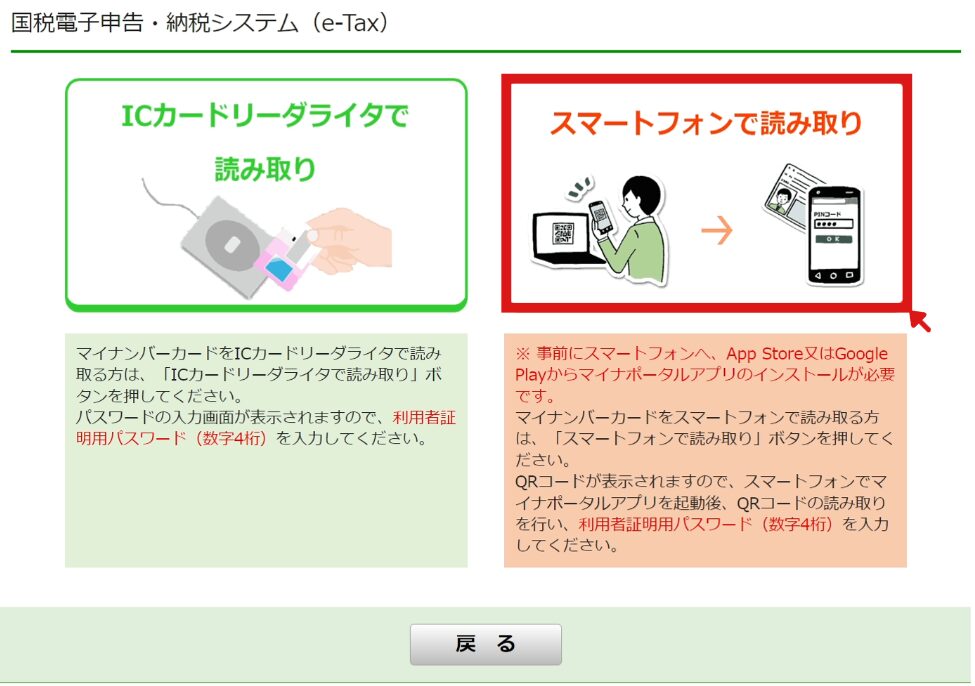

- 3マイナンバーカードの読み取り方法を選択する

本記事では「スマートフォンで読み取り」でご説明します。

- 4スマートフォンのマイナポータルアプリで、QRコードを読み取る

次の手順に従って、表示されたQRコードを読み込んでください。

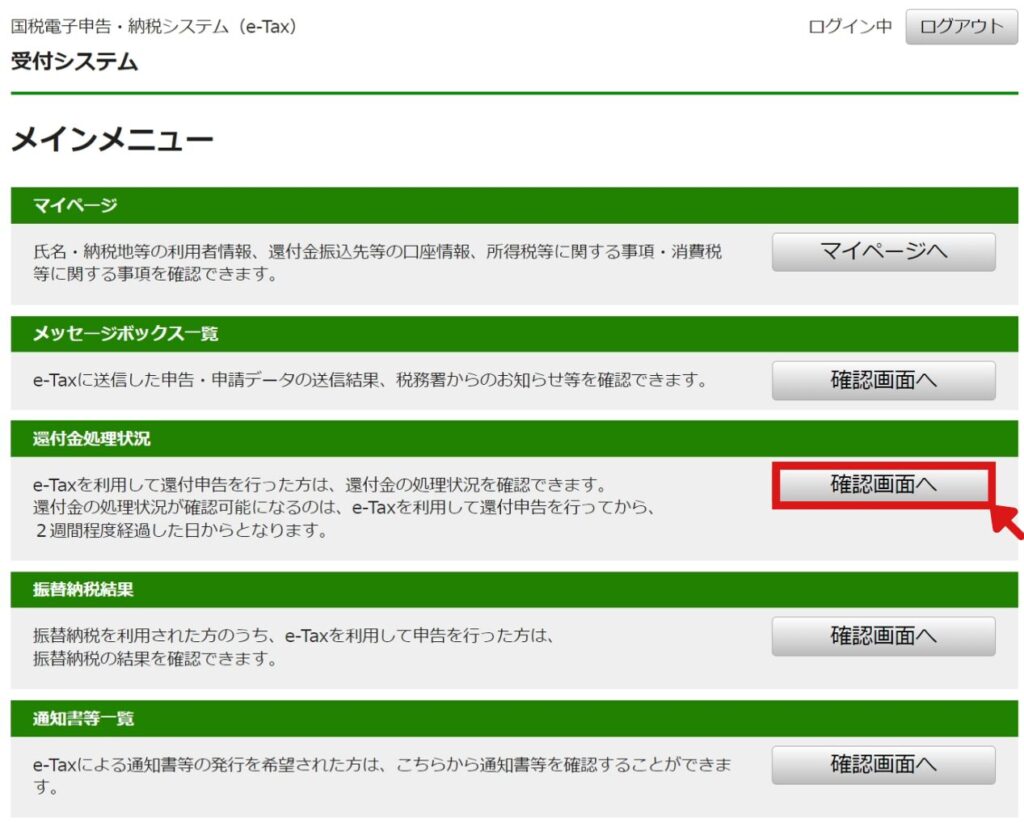

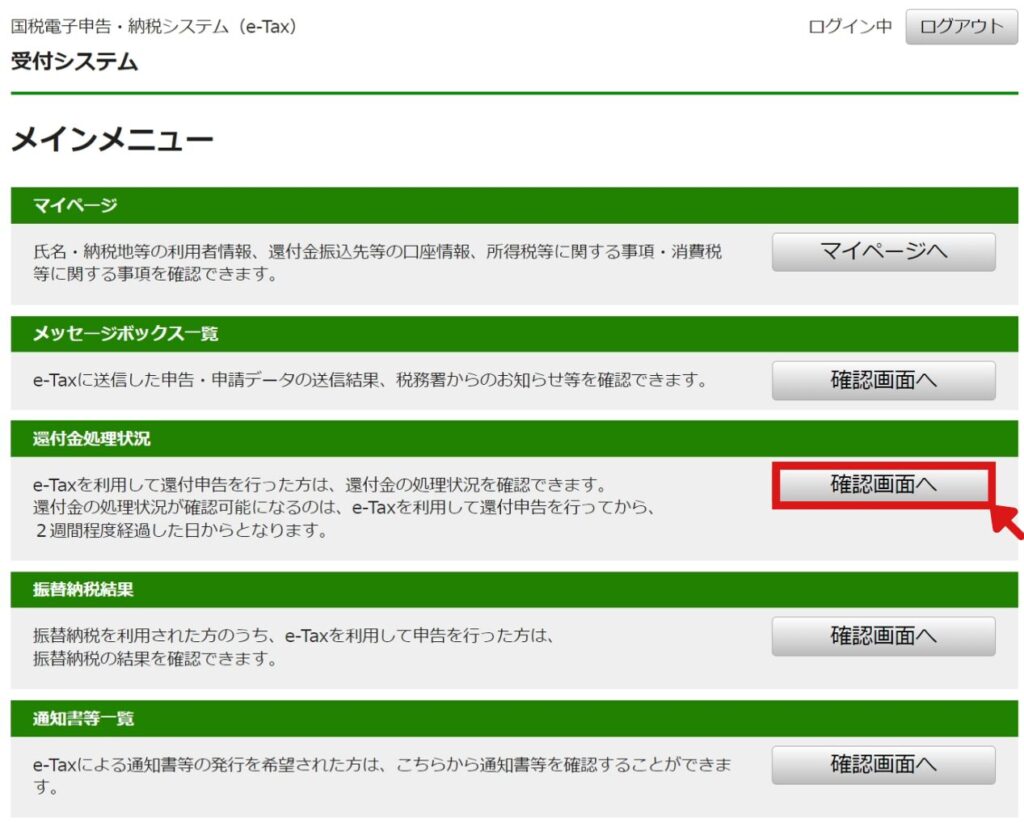

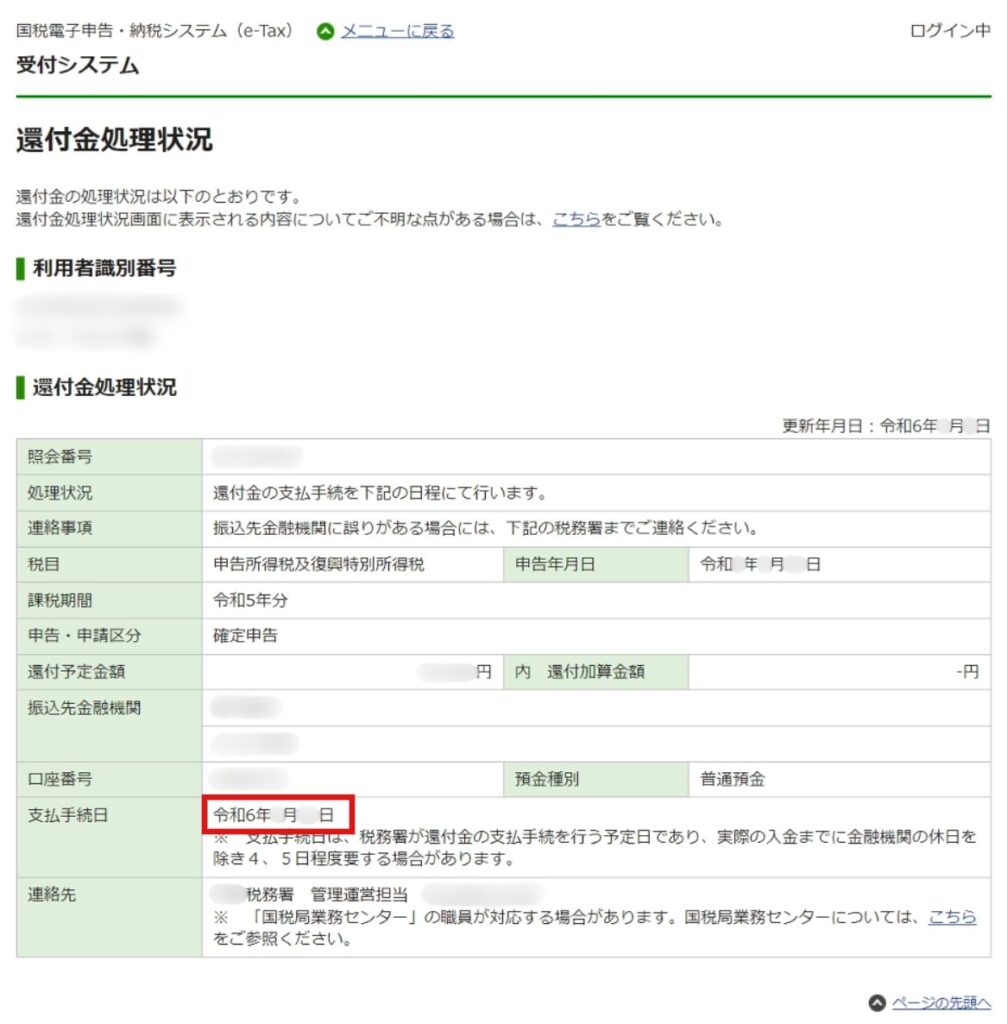

- 5還付金処理状況の確認画面へをクリックする

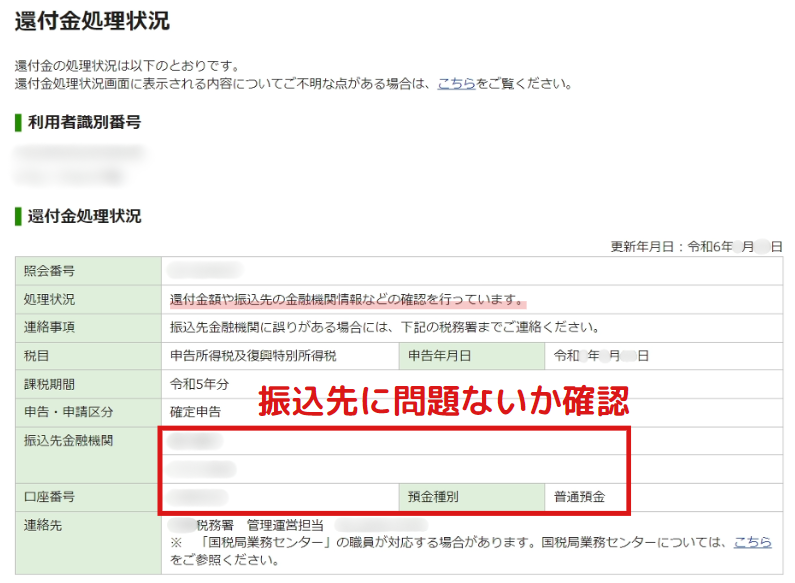

- 6振込先に問題ないか確認する

1回目の通知については、以上となります。

- 1税務署の通知(2回目)から、e-Taxのサイトにアクセスする

税務署の通知(1回目)から約10日前後で、e-Taxに登録しているメールアドレスへ通知が届きます。

記載されているリンクをクリックし、サイトにアクセスしてください。

※本記事は「パソコンから確認する場合」でご説明します。

- 2受付システムにログインする

マイナンバーカードでログインをクリックしてください。

- 3マイナンバーカードの読み取り方法を選択する

本記事では「スマートフォンで読み取り」でご説明します。

- 4スマートフォンのマイナポータルアプリで、QRコードを読み取る

次の手順に従って、表示されたQRコードを読み込んでください。

- 5還付金処理状況の確認画面へをクリックする

- 6支払手続日を確認する

予定日を覚えておき、当日に振込先の銀行にアクセスして入金されているか確認してください。

2回目の通知については、以上となります。

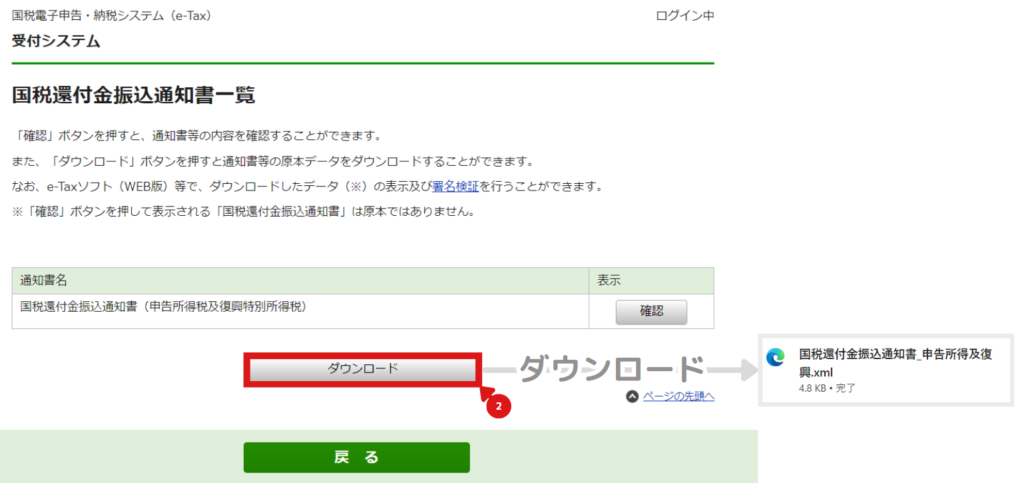

銀行の振込確認ができていれば、以下通知書の確認は必須ではございません。

ただし、確認したい方や通知書が欲しい方もいると思いますので、手順を記載しておきます。

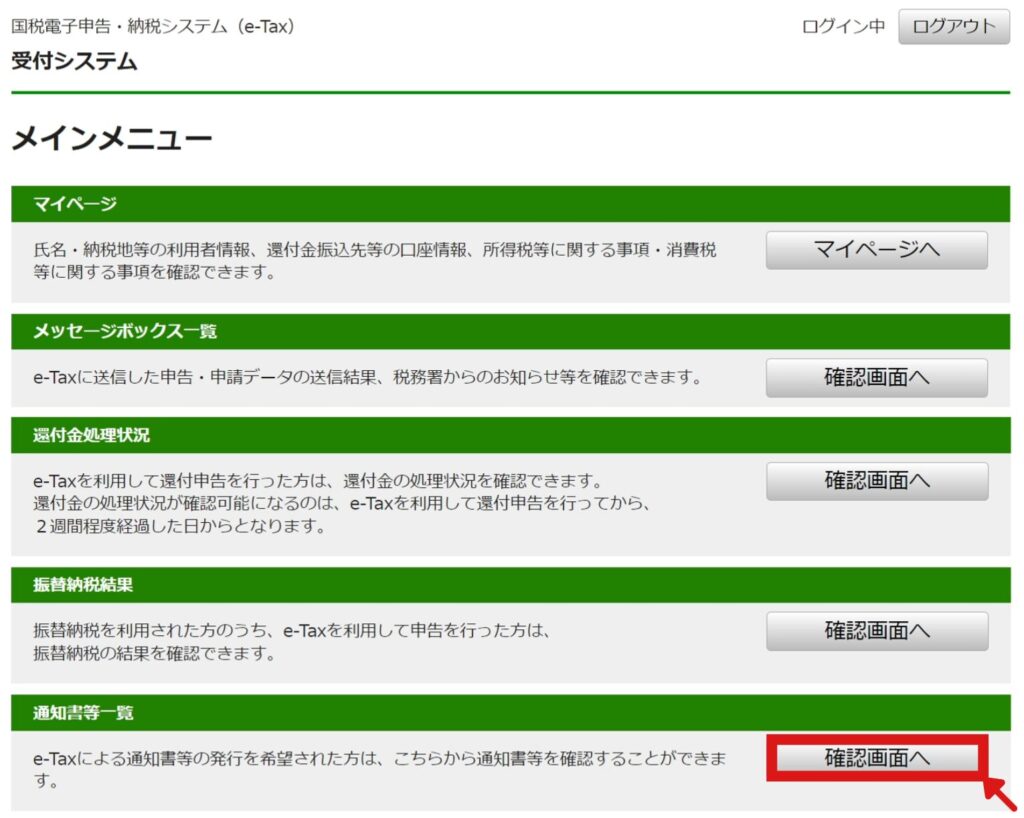

- 1税務署の通知(3回目)から、e-Taxのサイトにアクセスする

還付金支払いから約1日前後で、e-Taxに登録しているメールアドレスへ通知が届きます。

記載されているリンクをクリックし、サイトにアクセスしてください。

※本記事は「パソコンから確認する場合」でご説明します。

- 2受付システムにログインする

マイナンバーカードでログインをクリックしてください。

- 3マイナンバーカードの読み取り方法を選択する

本記事では「スマートフォンで読み取り」でご説明します。

- 4スマートフォンのマイナポータルアプリで、QRコードを読み取る

次の手順に従って、表示されたQRコードを読み込んでください。

- 5通知書等一覧の確認画面へをクリックする

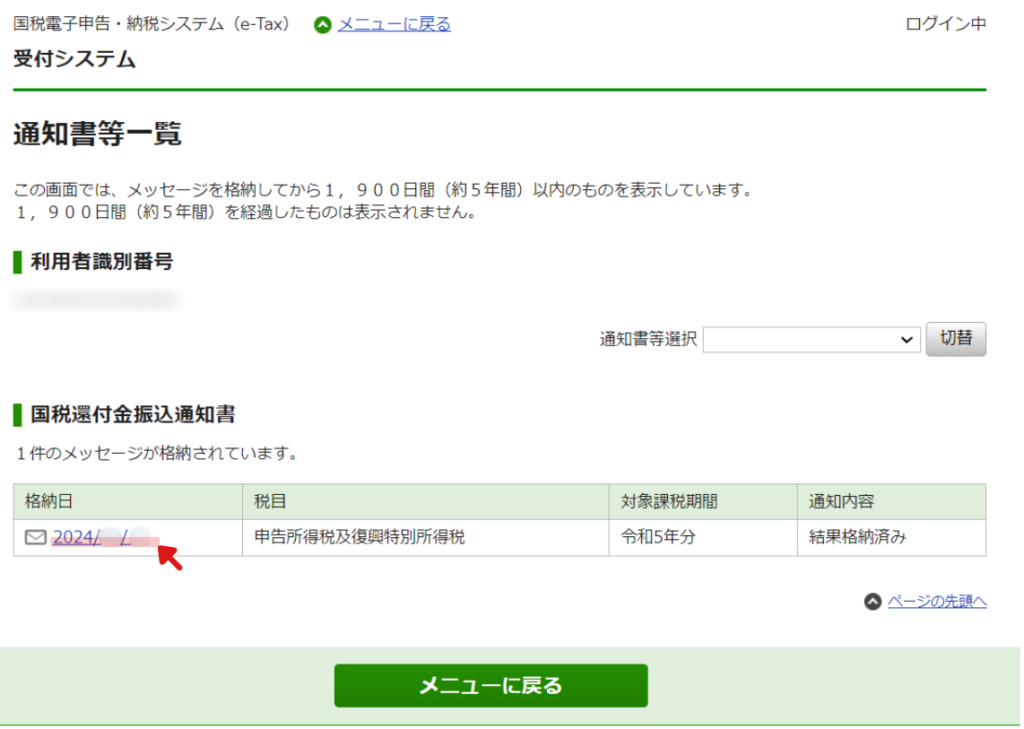

- 6「国税還付金振込通知書」を選択して、切替をクリックする

- 7日付をクリックする

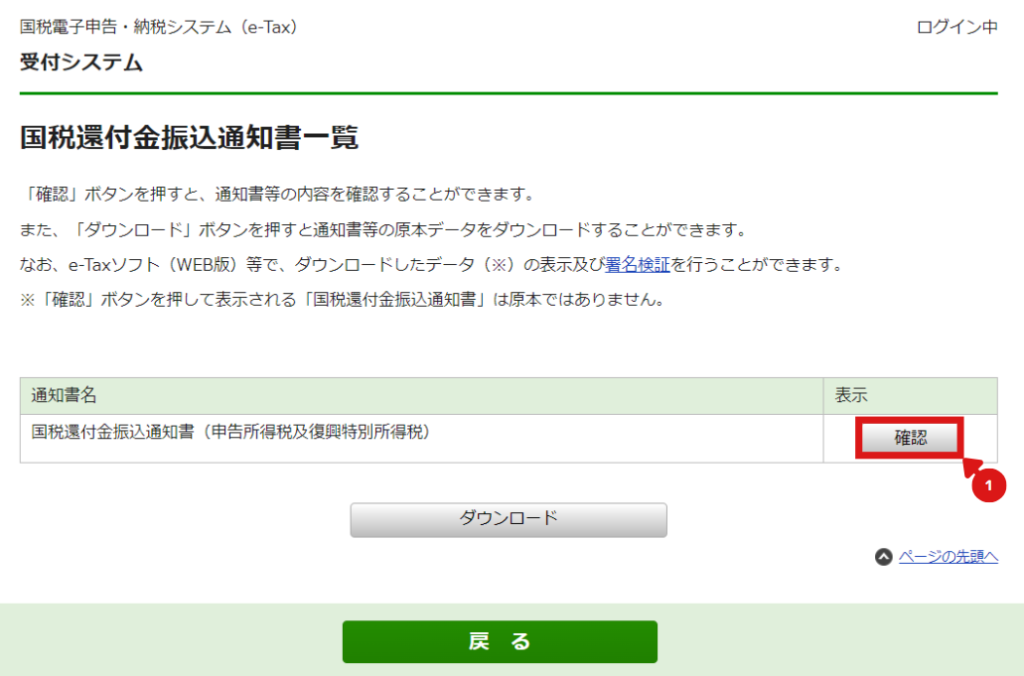

- 8国税還付金振込通知書一覧へをクリックする

- 9確認をクリックし、内容を確認する。

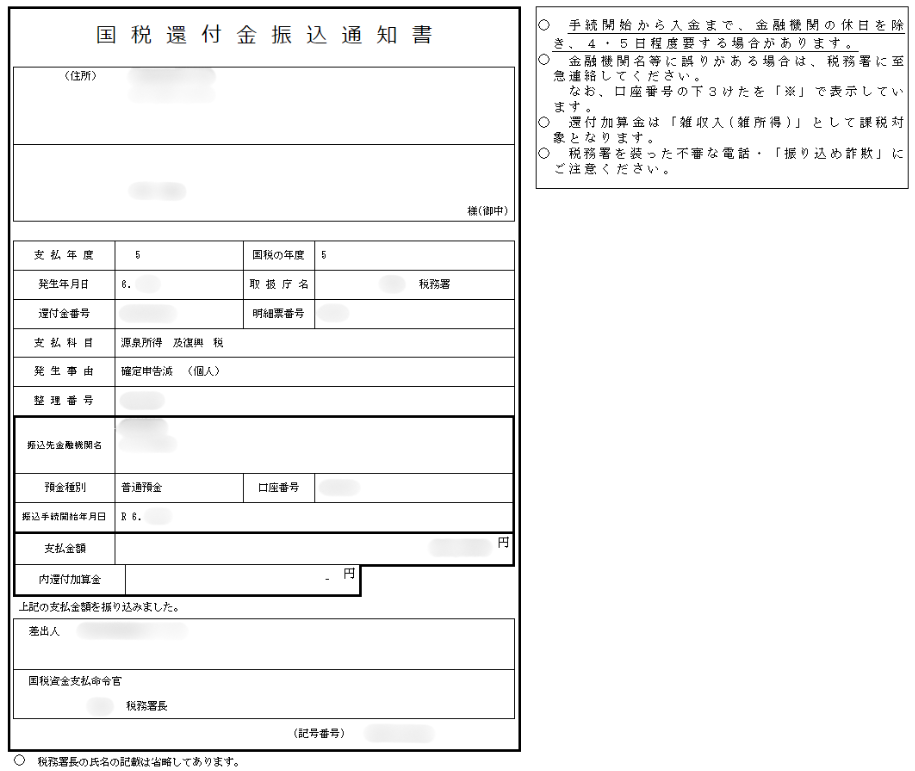

以下の振込明細書のような内容が表示されます。振込金額に問題ないかご確認ください。

もし通知書が必要な方は、ダウンロードをクリックして保存してください。

通知書の確認は、以上となります。

住民税を自分で支払う方法

※2024/06/12追記

住民税の徴収方法を「自分で納付」を選択した場合、会社の天引きではなくなるため自分で支払う必要があります。

※住民税の徴収方法選択画面は、こちらよりご確認ください。

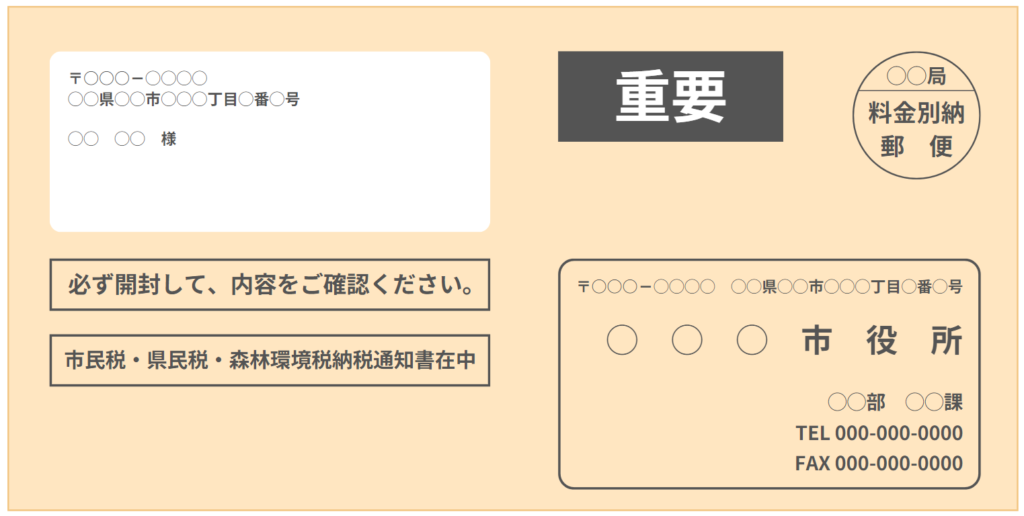

お住まいの市役所から6月上旬に納税通知書が送られてきますので、書面の指示に従って住民税をお支払いください。

本記事では、「通知書の内容と支払い方法」や「延滞料金」についてご説明します。

※お住まいの場所によって、「封筒の形状や色、書類のレイアウトなど」が異なります。図は一例としてご覧ください。

- 1通知書を開封する

図のような封筒で届きますので、カッターなどで開封してください。

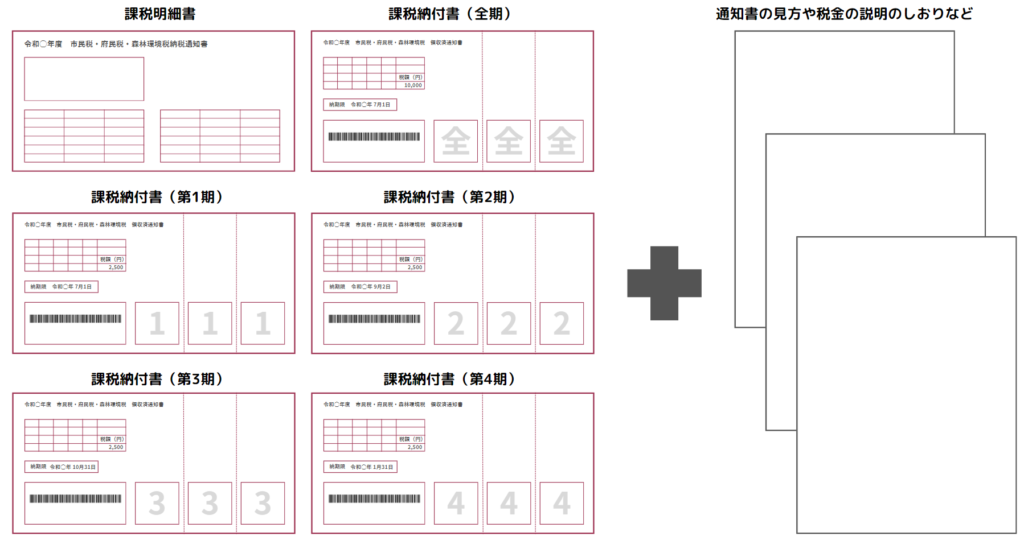

- 2書類を確認する

図のような書類が入っていると思います。今回は左側の書類を使用します。

使用しない方の書類には、税金の計算方法や支払い方法など細かく書いていますので、興味がある方はご確認ください。

- 3課税明細書から住民税の支払い金額を確認する

住民税の支払い金額の記載がありますが、図のように「全期」と「第1期~第4期」は分けて考えてください。

また、課税明細書の2ページ目には税金の細かい内訳が記載されています。興味のある方はご確認ください。

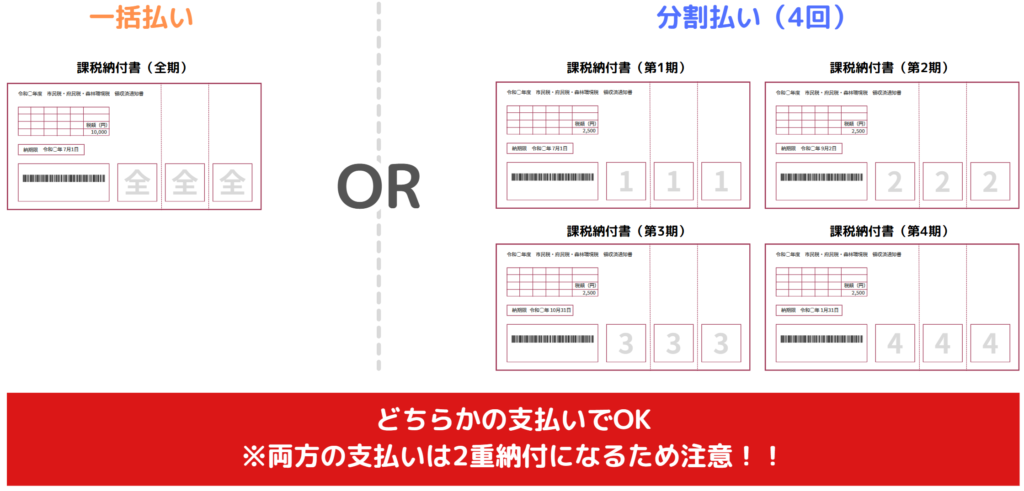

- 4支払い回数を決定する

「一括払い」と「分割払い」で損得がないため、どちらの支払いでも問題ありません。しかし、分割払いにすると支払いを忘れる場合があるため、「課税納付書(全期)」で一括支払いをおすすめします。

また、納期限を超えた場合は延滞金が発生するため、忘れずに納付するようにしましょう!

延滞金について

支払いに遅延すると、以下の手数料が掛かります。

● 手数料

① 督促手数料:70円 / 督促状1通

② 延滞金額 = 税額 × 延滞日数 × 延滞金の割合 ÷ 365日

※督促状発行から10日経過後に発生延滞金の割合は、以下のように定められています。

● 延滞金の割合

令和6年1月1日~令和6年12月31日の場合

・遅延1ヶ月以内:年2.4%

・遅延1ヶ月以降:年8.7%

※期間によって割合が異なります。詳しくはこちらを参照してください。● 計算例

例|納付金額 10,000円 納期限から50日経過した場合

「遅延1ヶ月以内」と「遅延1ヶ月以降」に分けて計算します。

遅延1ヶ月以内の計算

10,000 × 31日 × (2.4 ÷ 100) ÷ 365日 = 20.38円遅延1ヶ月以降の計算

10,000 × (50日-31日) × (8.7 ÷ 100) ÷ 365日 = 45.29円遅延1ヶ月以内と以降の金額を合算します。

20.38 + 45.29 = 65.67円 → 65円

※端数は切り捨て督促手数料を加算します。

65円 + 70円 = 135円

以上が延滞料金の計算となります。

- 5自分にあった支払い方法で決済する

住民税の支払いには、以下の方法があります。

②③の支払い方法が、自宅で簡単に決済ができて、さらにポイントが貯まるためオススメです。

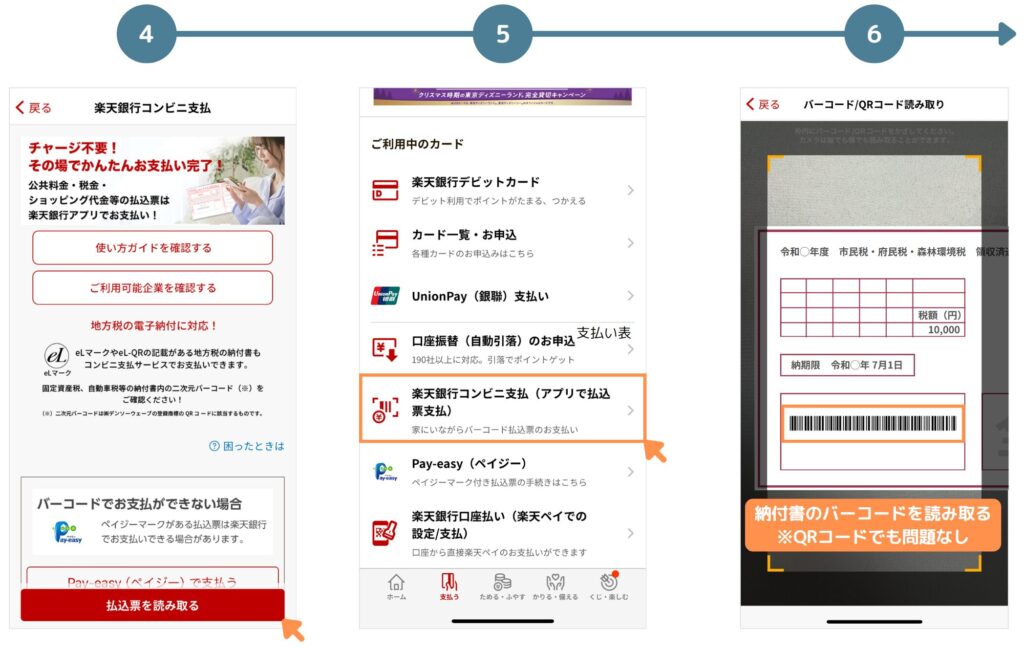

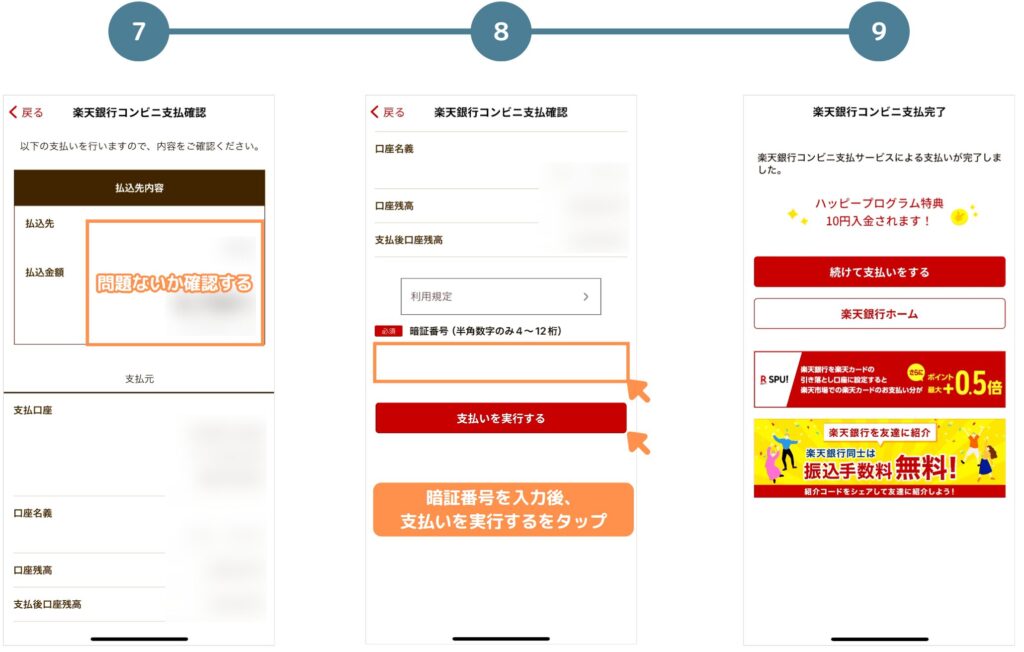

今回私は課税納付書(全期)を、「楽天銀行コンビニ支払(アプリで払込票支払)」で決済しましたので、支払方法の一例としてご紹介させて頂きます。

- 6楽天銀行コンビニ支払(アプリで払込票支払)で支払う

楽天銀行アプリにログインし、「支払う」をタップしてください。

「楽天銀行コンビニ支払」で、納付書のバーコードかQRコードを読み取ります。

払込先と払込金額に問題ないか確認し、支払いを実行するをタップしてください。

以上で住民税の支払いは完了です。

10円ではありますが、現金が入金されるため少しお得です。

まとめ

ここまでお読み頂き、ありがとうございます。

2重課税で損している分は、取り戻せましたでしょうか。

この記事によって、取り戻せる方が世の中に増えていけばいいなと思います。

確定申告関連記事のトップページは、こちらからアクセスしてください。

不明な点がございましたら、気軽にお問合せフォームよりご連絡をお願いします。できる限りサポートさせて頂きます。

それではまた会いましょう!

コメント